आरम्भ का कवि और अन्त का द्रष्टा

पंकज कुमार बोस

|

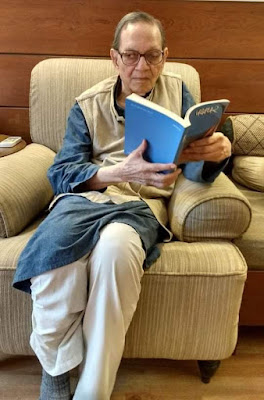

| कुँवर नारायण |

कुँवर नारायण हमेशा एक मनुष्य और कवि के रूप में सार्थकता की तलाश करते रहे, लेकिन जीवन से कभी कोई विशेष उम्मीद लगा कर नहीं बैठे। संभवतः इसी निराकांक्षी भाव के फल रूप में उन्हें जीवन से भरपूर और अप्रत्याशित मिला। फिर जो मिला, उससे उनकी विरक्ति भी जग ज़ाहिर है। उनके इस स्वभाव को उचित ही ‘सूफ़ियाना विराग’ या ‘संत-सी अनासक्ति’ कहा गया है। अपने चारों ओर के कीच से अलिप्त पुण्डरीक की तरह वे जीते रहे और हम सब को सौन्दर्य, सुगंध और आभा से आलोकित करते रहे। लेकिन ‘जीवन’ के प्रति आस्थावान, रागात्मक और निराकांक्षी होते हुए यह भी सच है कि ‘मृत्यु’ को लेकर उन्होंने अपनी आकांक्षा व्यक्त की थी। एक बार अपने प्रश्नकर्ता से यह पूछे जाने पर कि आप ‘किस प्रकार की मृत्यु चाहेंगे’ : उन्होंने उत्तर दिया कि जैसे महाभारत में भीष्म ने चाहा था—‘अनायास मरणं…’। वे सहज और अनायास विदाई चाहते थे। वह आए लेकिन बिना आहट, बिना शोर-शराबे के और ऐसे आए जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो, कुछ पता ही न चले,‘आना किन्तु इस तरह / कि अबकी पहचान में न आना।’ लेकिन विडंबना देखिए कि उस प्रत्याशित से जो प्रत्याशा थी वह फलीभूत नहीं हुई। उन्होंने मृत्यु का निकट अनुभव तो पहले भी किया था :आत्मजयी जिसका सबसे बड़ा सृजनात्मक साक्ष्य है। उसे जीवन की आँखों से पहले भी देखा था : वाजश्रवा के बहाने में। अपनी कृतियों में कवि-आकांक्षा को पूरा करते हुए भी, कविता और जीवन में परस्पर संतुलन साधते हुए भी, मृत्यु पर स्पष्ट राय रखते हुए भी स्वयं उनके लिए वह प्रत्याशित सत्य बेहद जटिल, उलझाऊ और अनिश्चित बना रहा। यों उनके अंतिम समय में स्वयं उनकी कवि-आकांक्षा और मानवीय आकांक्षा में तालमेल न हो पाया। नियति का पलड़ा ही भारी पड़ा; गो कि वे ज़िन्दगी भर इस नियति को आवाज़ देते रहे और उसके गीत गाते रहे—उसे लेकर सहज बने रहे।

स्वभाव से बेहद संवेदनशील और उतने ही चिंतनशील होने के कारण वे मनुष्य के अवसान का अर्थ अच्छी तरह समझते थे। जीवन और मृत्यु उनके लिए केवल अनुभव के दो छोर नहीं, दो जीवन-दर्शन भी रहे—दो दिशाएँ या आयाम की तरह। इस दृष्टिकोण से उनका काव्य-पथ और जीवन-पथ बिलकुल समानांतर लगता है—रेल की पटरियों की तरह। इन्हीं दोनों के बीच उस पथिक का अपना संसार रहा : जीवन और मृत्यु के बीच, आरम्भ और अन्त के बीच। वे आरम्भ के कवि रहे और अन्त के द्रष्टा।

जीवन में व्याप्त असारता को वे समझते थे तो मृत्यु में छिपे हुए अमूल्य को भी। अपनी काव्य-यात्रा के आरंभिक दौर में ही इस सत्य को जान लिया था कि ‘अमरता’ कुछ नहीं है, सिवा सार्थक रूप से जीने के; और ‘मृत्यु’ भी कुछ नहीं, सिवा इस नश्वर शरीर के अन्त के। इसलिए मृत्यु को एक स्वाभाविक स्थिति मानना ही उच्चतर विवेक है और देह के अन्त को सहजता से स्वीकार करना ही श्रेयस्कर। उसपर विजय प्राप्त करने और उसके भय को जीत लेने का अभिप्राय वस्तुतः यही है। और अगर ‘मोक्ष’ का कहीं कोई अर्थ है तो वह भी यही है। एक अरसा पहले ही उन्होंने अपनी बेहद प्रिय पुस्तक कठोपनिषद् की इस सीख को बहुत गहराई में जाकर जज़्ब कर लिया था कि “मनुष्य खेती की तरह पकता (वृद्ध होकर मर जाता) है और खेती की भाँति फिर उत्पन्न हो जाता है। इसलिए हमें पूर्वापर का विचार करना चाहिए, उसे हमेशा ध्यान में रखना चाहिए”—

अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथापरे।

सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः।।

अब यह एक सामान्य-सी बात है। इसे जानते तो हम सब हैं, लेकिन क्या जानते हुए भी हमेशा याद रख पाते हैं? कुँवर नारायण “सस्यमिव मर्त्यः पच्यते” का मर्म और मूल्य समझते थे, इसीलिए जीते जी अपने तईं उस ‘मूल्य’ का भुगतान भी करते रहे। उनकी विनम्रता, शालीनता, उदारता और अथाह संयम—ये सब मूल्य-अदायगी के ही पर्याय थे। हमलोग प्रायः भूल जाते हैं कि हमारी जीवन-अवधि क्षणिक हो सकती है और तुरंत अहंकारी बन जाते हैं; क्रोध, शासन और हिंसा करने लगते हैं। सारहीन को सारवान मानकर अपना आचरण और दूसरों से व्यवहार तय करते हैं। भूले रहते हैं, बेख़बर रहते हैं। इसलिए मृत्यु हमारे लिए बोझ बन जाती है, हम उससे भयभीत रहने लगते हैं। ऐसी स्थिति में कवि कुँवर नारायण की खूबी यह है कि उन्होंने हमें उसकी सत्ता को ‘रिमाइंड’ कराया, उसके सामने विनम्र और चौकन्ना रहना सिखाया। अपने अहंकार को, स्वार्थ, छल-प्रपंच और लिप्सा को विगलित करना ज़रूरी बताया। उन श्रेष्ठताओं; तथा अहम्-संतुष्टिकारक प्रदर्शनधर्मी कीर्तियों से भी निस्संग रहना अनिवार्य बताया जिनके लिए हम मनोवैज्ञानिक रूप से लालायित रहते हैं। इसलिए आत्मजयी की पहली ही पंक्ति में लिखा—

ओ मस्तक विराट,

अभी नहीं मुकुट और अलंकार।

बुद्धि को सबसे ऊँचा और समृद्धियों को नीचे बरतना सिखाया। नचिकेता और वाजश्रवा के बीच बहस के बिंदुओं को हम इस प्रस्थान से भी देख सकते हैं कि एक ने मृत्यु को समझ लिया है इसलिए सहज ही जीवन की असारता को भी समझ लिया है। दूसरे ने चूँकि नहीं समझा है या स्वीकार नहीं किया इसलिए मोक्ष प्राप्ति के सांसारिक उपायों में ही उलझा रहा और जीवन-मृत्यु दोनों को अपने लिए असहज बना लिया। कुँवर नारायण के यहाँ स्वीकार है—इसलिए सहजता भी। आत्मजयी की लगभग आधी सदी के बाद जब वाजश्रवा के बहाने में वृद्ध वाजश्रवा के मन में स्वीकार की भावना का उदय होता है तब कहीं जाकर उसका जीवन भी सहज और निर्मल होता है। वह पुनः मनुष्यतर लौटता है और नचिकेता को स्वीकार करता है। नचिकेता का स्वीकार वस्तुतः उसी जीवन-दृष्टि का स्वीकार है जिसके लिए कभी स्वयं उसने विनम्र विद्रोह किया था।

|

| कवि के साथ पंकज कुमार बोस |

इस तरह कुँवर नारायण के यहाँ ‘जीवन’ और ‘मृत्यु’ का एक अर्थ, ‘सार’ और ‘असार’ का क्रमशः स्वीकार और अस्वीकार है। इस अर्थ की याद वे बारंबार दिलाते रहते हैं। ‘घंटी’ शीर्षक कविता में लिखते हैं कि जब फ़ोन की घंटी बजी तो मैंने कहा मैं नहीं हूँ और करवट बदल कर सो गया। फिर दरवाज़े की घंटी और अलार्म की घंटी बजने पर भी मैंने यही किया। लेकिन एक दिन सहसा जब मौत की घंटी बजी तो ‘हड़बड़ा कर उठ बैठा— / मैं हूँ—मैं हूँ—मैं हूँ’।

बहुधा उनकी कविताओं में ‘विट’ और ‘ह्यूमर’ की परत के पीछे हम लक्षित नहीं कर पाते कि एक नैतिक प्रस्ताव के साथ वे मृत्यु के सम्मुख उपस्थित हो रहे हैं। विनम्रता के साथ उसका स्वागत कर रहे हैं। उनकी कुछ छोटी कविताओं, और मुख्यतः तीनों खंडकाव्यों में यह बात ‘कॉमन’ मिलेगी। यों वे कई बार स्वयं को और पाठक के रूप में हमें भी मृत्यु का प्रत्यक्षीकरण करवा चुके हैं। स्वीकार की स्थायी उपस्थिति को अपने नैतिक व्यवहार में बरतना भी मृत्यु का एक नया अर्थ-भाष्य करना है। यह स्वीकार या स्वागत भाव और उसे व्यक्त करने के लिए कुँवर नारायण का एक विनम्र काव्यात्मक आयोजन उनके व्यापक नैतिक-बोध या आचरण का हिस्सा है।

|

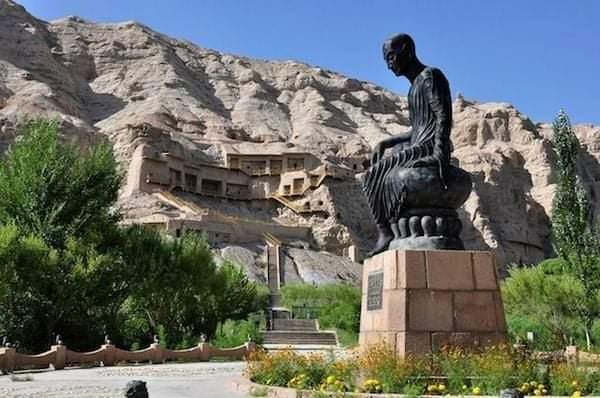

| किज़िल (प्राचीन छांग-आन, चीन) में कुमारजीव की प्रतिमा। कुँवर नारायण का खंडकाव्य ‘कुमारजीव‘ इन्हीं के जीवन पर केन्द्रित है। |

यह बोध और आचरण उनकी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण काव्य-परियोजना का भी हिस्सा है। मृत्यु पर चिंतन और उसके भय को जीत कर अमर या सार्थक जीवन जीने की परियोजना का—जिसका आरम्भआत्मजयी से हुआ औरवाजश्रवा के बहाने से होते हुए अन्त मेंकुमारजीव में आकर समापन। कवि के भौतिक अवसान से पूर्व ही इस परियोजना का पूरा होना एक श्रेयस्कर उपलब्धि है। स्वयं कवि के लिए और उसके पाठकों के लिए भी। इस परियोजना के साथ-साथ एक चक्र भी पूरा हो जाता है—आरम्भ और अन्त का, अन्त और आरम्भ का। इसलिए जब छठे-सातवें दशक में कभी दिनकर ने कुँवर नारायण के बारे में यह आश्चर्य ज़ाहिर किया होगा कि ‘इस कवि ने अभी ही आत्मजयी लिख डाला है, तो बुढ़ापे में क्या लिखेगा’—तो वह उनके लिए स्वाभाविक ही रहा होगा। लेकिन अब यह हमारे लिए आश्चर्य का कोई विषय नहीं है, क्योंकि छठे दशक से शुरू हुई वह परियोजना आज हमारे समक्ष अपनी परिणति में मौजूद है। दिनकर ने नहीं सोचा होगा कि वही कवि बाद में कभीवाजश्रवा के बहाने या कुमारजीव भी लिख सकता है। उनके सोच से बहुत दूर का साबित होने वाला वह कवि और उसका कृतित्व उसी अर्थ में हमें आश्चर्यचकित तो नहीं करता, लेकिन हमारे सामने एक उदात्त, श्रेष्ठ और गरिमामय मूल्यांकन-पुनर्मूल्यांकन की ज़िम्मेदारी और चुनौती ज़रूर देता है।

इसी ज़िम्मेदारी के नाते यदि हम ध्यान दें तो पाएँगे कि ‘अंत’ और ‘आरंभ’ की गुत्थियों को सुलझाते हुए कुँवर नारायण अपनी इस परियोजना में किसी बड़े मनुष्य या रचनाकार के भौतिक अवसान के ‘दुखांत’ को एक विचार-काया के पुनरोदय के ‘सुखांत’ में रूपांतरित कर देते हैं। मनुष्य रूप में एक विचारक या कलाकार के अवसान की जो भी त्रासदी हो, लेकिन परवर्ती देशकाल में, अवसानोपरांत भी उसके सृजनधर्मा व्यक्तित्व की व्याप्ति हो सकती है। और यह व्याप्ति ही उसके जीवन का सातत्य होगा—विचार-काया के जीवन का। यों, कुँवर नारायण के इस उदात्त काव्य-दर्शन में ‘समय’ की अवधारणा के साथ-साथ ‘सृजन’ की अवधारणा, और ‘विचारों के अनंत अस्तित्व’ के साथ-साथ ‘शब्दों के कालातीत अस्तित्व’ की परिकल्पना भी समाहित है। मृत्यु, अन्त या भौतिक अवसान तो स्वयं काल या “समय का विषय” है, लेकिन अपनी रचनाओं में, विशेषतः खंडकाव्यों में एक व्यतिक्रम करते हुए कुँवर नारायण, काल या समय को ही “कविता का विषय” बनाकर मनुष्य की सृजन-चेतना के असीम में समाहित कर लेते हैं। यही वह जगह है जहाँ फिर से हमें उनकी कृतियों में गहरे उतर कर उनकी पंक्तियों की ओर लौटना पड़ता है : ‘यहाँ से भी शुरू हो सकता है / एक उपरान्त जीवन’ और इसपर भी ध्यान देना पड़ता है कि—

…समय हमें कुछ भी

अपने साथ ले जाने की अनुमति नहीं देता,

पर अपने बाद

अमूल्य कुछ छोड़ जाने का

पूरा अवसर देता है।

ध्वनि यह है कि मृत्यु की इस अर्थ-मीमांसा में जीवन की अर्थ-मीमांसा भी अंतर्भूत है। अब जबकि स्वयं उनका जीवन अपने उत्तर-जीवन में प्रवेश कर चुका है और उनका समय अपने प्रति-समय में : तो हमें केवल अन्त को नहीं, ‘उत्तर-जीवन’ या ‘प्रति-समय’ को भी सोचना पड़ेगा। इस प्रकार उनको याद करना ज़िम्मेदारी का काम भी हो सकता है और पुनर्जीवन का उत्सव भी : लेकिन करुणा या असवान की पीड़ा कतई नहीं। वस्तुतः यह पूरी स्मृति-प्रक्रिया उनकी ‘अनुपस्थिति’ में अन्तर्निहित ‘उपस्थिति’ की संधान-प्रक्रिया होगी। चूँकि कुँवर नारायण के रचना-संसार के लिए ‘जीवन’ ही सबसे बड़ी अंतर्वस्तु है—कविताएँ ‘वास्तु’ हैं और उनके भीतर ‘जीवन-वस्तु’ है—इसलिए इस कोण से भी उन्हें देखना चाहिए, जहाँ उनके लिए ‘अन्त’ का अर्थ ‘आरम्भ’ भी है। यह महज संयोग नहीं है कि कविता के लिए वे बार-बार ‘फिनिक्स’ या ‘अग्नि-पक्षी’ (Fire Bird) के मिथकीय उदाहरण का प्रयोग करते हैं—जो बार-बार जी उठता है : अपनी ही आग से, अपनी ही राख से। जबकि कविता अग्नि-पक्षी है और कवि स्वाभाविक ही उस अगिनपाखी का सिरजनहार, तो इंगित है कि एक बार वह कविता को संभव करेगा और फिर कविता के पुनर्भव के साथ उसका भी जन्मांतर होगा। इस पुनर्जीवन और पुनर्प्रासंगिकता की अवधि भौतिक रूप में उसकी निश्चित जीवनावधि से कहीं अधिक होगी—आने वाले कई समयों और अनिश्चित कालांतरों तक।

कई बार बातचीत में कुँवर नारायण से पूछा गया कि अगर उनका पुनर्जन्म हो तो वे क्या होना चाहेंगे, उन्होंने कहा—‘यही कवि का जीवन ही जीना चाहूँगा’, ‘एक बेहतर कवि’। अब, हमारे समय में, कुँवर नारायण के होने का अर्थ, उनकी इस कवि-आकांक्षा का अर्थ एक पुनर्नवा कवि-विचारक का होना भी है। वे कुमारजीव के अन्त में भी ‘विचार’ के बारे में, जो कि वहाँ ‘जीवन-वस्तु’ के अर्थ में है, कहते हैं—

वे मरेंगे नहीं

नये-नये रूपों में लौटते रहेंगे हमारे बीच…

वे किसी भोजपत्र पर लिखे

प्राचीन आलेख की तरह

संसार के कोने-कोने में घूमेंगे

विभिन्न कालखंडों में

व्याख्या होगी उनकी

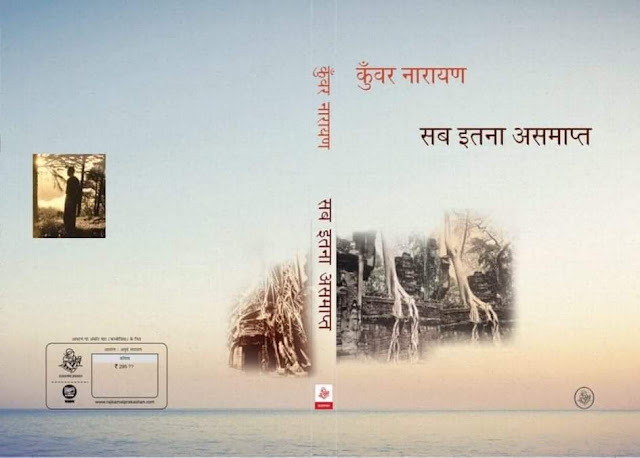

सब इतना असमाप्त की एक कविता ‘मेरी कहानी’ में भी आया है : ‘जहाँ अपने अन्त तक पहुँचता लगता है वृत्तान्त / वहीं से शुरू होती / फिर दूसरी कहानी’। इन पंक्तियों को पढ़ते हुए अनायास ही टी. एस. एलियट के फोर क्वारटेट्स की पंक्तियाँ याद आती हैं : In my end is my beginning. केवल इलियट और कुँवर नारायण ने ही नहीं, बल्कि अन्य बड़े कवियों ने भी ‘आरम्भ’ और ‘अन्त’ की इस परिकल्पना को अलग-अलग तरह से अपनी कृतियों में उपस्थित किया है। वास्तव में इस परिकल्पना के पीछे ‘समय’ का उनका अपना बोध भी रहा है—एक अखंड काल-प्रवाह का बोध—केवल सैद्धांतिक नहीं, व्यावहारिक जीवन के स्तर पर भी उसे स्वीकार करने का बोध। ऐसा जो अनुभव कर सकेगा और जिएगा, वास्तव में वही ऐसा लिख भी सकेगा। तभी उसका लिखना या कहना अपने और दूसरों के लिए कुछ सार्थक हो पाएगा। इसीलिए हमारी बातचीत का यह सामान्य विषय भी कि “कुँवर नारायण सर्कुलर टाइम में जीते हैं” उन्हें समझने का और उनकी उपस्थिति को महसूस करने का एक प्रस्थान-बिंदु हो सकता है।

|

| कुँवर नारायण का अंतिम कविता संग्रह ‘सब इतना असमाप्त‘। |

‘समय’ : कुँवर नारायण की विचार-परिधि में अनिवार्य रहा है। वे हमेशा वर्तमान के साथ-साथ भविष्य पर चिंतन और अतीत पर अनुचिंतन करते रहे हैं। उन्होंने अपनी प्रबंध कृतियों में संबद्ध कथाओं के माध्यम से यही चिंतन-अनुचिंतन प्रस्तुत किया है। उनके काव्य-नायकों की आकांक्षा ‘अमर जीवन’ की आकांक्षा है, यानी एक सार्थक वर्तमान के साथ-साथ सार्थक भविष्य भी। जब तक जिएँ, सार्थकता के साथ जिएँ और जब न रहें तो उस सार्थकता की आयु बहुत लम्बी हो—ऐसी कोई चिंता। कुमारजीवइसका अन्तिम साक्ष्य है। इस बात का सबसे बड़ा साक्ष्य कि एक विचारक के ‘जीने’ का क्या अर्थ है, और उसके ‘न होने’ का अभिप्राय क्या है। उसके लिए इस बात की चिंता कि ‘वह छोड़ कर क्या जाएगा’—एक समय उसका सबसे बड़ा जीवन-प्रश्न बन जाता है। मुक्तिबोध ने ‘अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया’ कहकर जिस प्रश्न को भूतकालिक वाक्य में उठाया था, कुँवर नारायण उसी प्रश्न को वाक्य की भविष्यकालिक संरचना में उठाते हैं—अभिधा के अर्थ में, लक्षणा और व्यंजना के अर्थ में भी। वर्तमान के साथ-साथ उनके अतीत-बोध और भविष्य-बोध को ध्यान में रखें तो पता चलेगा कि “एक समय” की उनकी यह चिंता “दूसरे समय” के सापेक्ष तो है ही, व्यक्ति-सापेक्ष भी है। आत्मजयी में नचिकेता का यह कथन कि ‘पिता तुम भविष्य के अधिकारी नहीं / क्योंकि तुम्हारा वर्तमान जिस दिशा में मुड़ता है…’और कुमारजीव की यह पंक्ति कि ‘यह मेरा वर्तमान है जो हज़ारों वर्षों बाद आया है / और मेरे हज़ारों वर्षों बाद तक रह सकता है’ असल में इन्हीं दो सापेक्षताओं की ओर हमारा ध्यान ले जाती है। “तुम भविष्य के अधिकारी” और “यह मेरा वर्तमान” से यह इंगित है।

‘अमर जीवन’ का एक सामान्य अर्थ यह भी है कि आप अभी जी रहे हैं, यानी आप अपनी मृत्यु के पहले जी रहे हैं। तो वर्तमान के उस प्रकट-बिंदु से लेकर मृत्यु के आसन्न-बिंदु तक की रचनात्मक चिंता, और फिर मृत्यु के बाद अपने कृतित्व या विचारों के ‘सर्वाइवल’ की चिंता—यह भी ‘भविष्य’ की चिंता का ही एक रूप है। ध्वनि यह है कि मृत्यु से पहले के और मत्यु के बाद के भविष्य की चिंता अथवा जीवन में और जीवन के बाद भविष्य की चिंता। कम-से-कम दो तरह के ‘भविष्य’ और दो तरह की चिंताएँ। कुछ इसी तरह उनके अतीत और वर्तमान-बोध को भी विश्लेषित किया जा सकता है।

देख सकते हैं किआत्मजयी में विन्यस्त ‘अमर जीवन’ की चिंता तथावाजश्रवा के बहाने और कुमारजीव में प्रस्तावित ‘उत्तर-जीवन’ की परिकल्पना एक श्रेष्ठ कवि के साथ-साथ एक सतत विचारशील मनुष्य की भी परिकल्पना है। यह पूरी परिकल्पना ‘समय’ को ही सबसे बड़ी सत्ता मानती है—ईश्वर या ऐसी किसी और परिकल्पना से भी बड़ी सत्ता। क्योंकि व्यक्ति को ईश्वर ने नहीं, ‘समय’ ने ही बनाया है—

तुम भी हमारी तरह मनुष्य हो

समय के बने

एक मनुष्य के रूप में कोई बड़ा कवि आयु के सागर को पार करता हुआ बहुत दूर चला जाता है, लेकिन एक कवि के रूप में वह हमेशा हमारे साथ तैरता-उतराता रहता है। फिर वह आयु-सागर में नहीं, काल-समुद्र में हमारा सहयात्री बन जाता है। ऐसे कवियों को हमें हर बार नए सिरे से पढ़ना-समझना होता है : केवल आयु-सागर को नहीं, काल के समुद्र को भी बार-बार मथना पड़ता है और उसे अपने लिए अर्जित पड़ता है। कुँवर नारायण ऐसे ही कालयात्री कवि हैं।

पंकज कुमार बोस : दिल्ली विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा। हिन्दी आलोचना के इलाहाबाद केंद्र पर पीएच.डी. और पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च। आलोचना के अलावा रचनात्मक गद्य और अनुवाद में भी कुछ काम। आलोचनात्मक लेख ‘वाक्’, ‘हंस’, ‘वागर्थ’, ‘आलोचना’, ‘प्रतिमान’, ‘पक्षधर’, ‘आजकल’, ‘पल प्रतिपल’ और ‘अनहद’ जैसी पत्रिकाओं; तथा ‘सदानीरा’, ‘समकालीन जनमत’, ‘पहली बार’ पर प्रकाशित। ‘हिन्दवी’ ब्लॉग पर ‘गद्य जिज्ञासा’ नाम से स्तंभ लेखन।

कुँवर नारायण और नामवर सिंह पर केंद्रित लेखन विशेष चर्चित। कुँवर नारायण के अंग्रेज़ी निबंधों का हिन्दी अनुवाद और उनपर केंद्रित चार बड़ी परियोजनाओं के संयोजन-संपादन में संलग्न। उनके साक्षात्कारों की तीसरी संपादित पुस्तक शीघ्र प्रकाश्य। पहली आलोचना पुस्तक भी शीघ्र प्रकाश्य। अकादमिक उपलब्धियों के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रो. सावित्री सिन्हा स्मृति स्वर्ण पदक, यूजीसी की डॉ. एस. राधाकृष्णन पोस्ट डॉक्टोरल फ़ेलोशिप; लेखन के लिए वागर्थ, कोलकाता द्वारा ‘प्रेरणा पुरस्कार’ और बिहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन, पटना द्वारा ‘साहित्य सम्मेलन शताब्दी (युवा) सम्मान’। फिलहाल दिल्ली विश्वविद्यालय के इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय में अध्यापन।