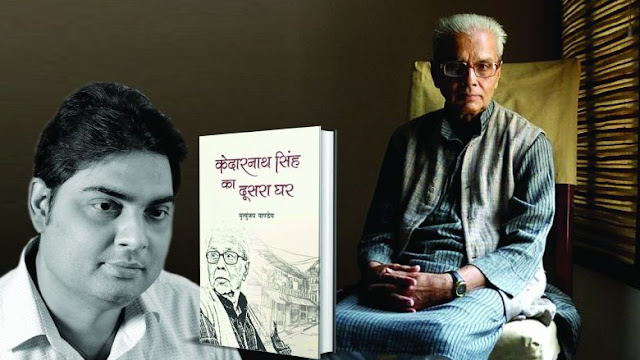

मृत्युंजय पाण्डेय

कवि केदारनाथ सिंह मेरे प्रिय कवियों में से एक हैं । मेरे ही क्या वे

बहुतों के प्रिय कवि हैं । बहुतों के आदर्श भी । उनसे बहुत ज्यादा मिलने या बोलने

का अवसर मुझे कभी नहीं मिला । अवसर तो बहुत ज्यादा सुनने का भी नहीं मिला । इन सबके बावजूद मैं इतना कह सकता हूँ, मैंने केदारनाथ

सिंह को देखा है, उन्हें कविता पढ़ते हुए सुना है, उनके साथ चला हूँ, उनके पास बैठकर

चाय पी है । यह बातें जब मैं अपने विद्यार्थियों को बताता हूँ मेरे अंदर गर्व का

बोध होता है । वे आश्चर्य से मुझे देखते हुए पूछते हैं— ‘आप सचमुच कवि केदारनाथ

सिंह जी से मिले हैं ?’ मैं कहता हूँ कि मैं नामवर सिंह से भी मिला हूँ तो उन्हें और

आश्चर्य होता है । दुख मुझे इस बात का है कि मैं हजारी प्रसाद द्विवेदी से नहीं

मिल पाया । ‘रेणु’ को देख नहीं पाया

। दुख तो कइयों से न मिल पाने का है और हमेशा रहेगा । खैर, बात हो रही थी केदार जी

की । केदारनाथ सिंह से मिलने की बात सुनकर वे मुझे इस कदर देखते हैं, मानों मैं किसी कवि

से नहीं बल्कि ‘बाघ’ से मिल आया हूँ ।

इसका एक कारण यह भी है कि वे केदार जी को ‘बाघ’ के रूप में ही

जानते थे । ‘बाघ’ उनके लिए एक बड़ी चुनौती

थी । चुनौती तो हमारे शिक्षकों के लिए भी थी (है) । ‘बाघ’ से वे इस कदर

डरते थे कि उसके पास फटकने से भी डरते थे । उन्हें डर था कि ‘ढलती शताब्दी के

पंचतंत्र’ के बीच कहीं वे

भी न फँस जाएँ ! और विद्यार्थी की एक टुकड़ी ‘बाघ’ को किताबों-लाइब्रेरियों

में खोजा करती थी । पर, उन्हें क्या पता ‘बाघ’ किसी किताब में

नहीं, बल्कि ‘कथा कि ओट में

छिपा बैठा है’ । पर, उन्हें कथा तक ले

जाने वाला भी कोई नहीं था । ‘बाघ’ उन्हें गन्ने के खेत में भी मिल सहता था, लेकिन प्रोफेसरों

के लिए यह तो कथा-कहानी से भी मुश्किल काम था । इस दृष्टि से केदार जी उनके लिए

असाधारण थे । वे केदारनाथ सिंह को कवि के रूप में कम ‘बाघ’ के रूप में

ज्यादा जानते थे । खैर, डरने को तो हमारे शिक्षक उदय प्रकाश के ‘सांड’ से भी डरते थे । डर

उन्हें इस बात का था कि वे उसके पास जाएँ और वह उन्हें पटक दे तो क्या हो और ऐसा पटके

कि फिर उठ ही न पाएँ । इसलिए वे हमेशा अपने आप को इन सब खतरों से दूर रखते थे । बाद

के दिनों में शिक्षकों के डर को देखते हुए ‘सांड’ को इंग्लैंड विदा

कर दिया गया और ‘बाघ’ अभी भी अपनी जगह बनाए हुए है । आखिर वह है तो ‘बाघ’ न । इतनी जल्दी

तो जाएगा नहीं । जाते-जाते जाएगा । ‘सांड’ को विदा करने के बाद अब ‘प्रार्थना’ की जा रही है । और

हाँ, बीच-बीच में ‘टेपचू’ दिख जाता है । पर, ‘मोहनदास’ नहीं दिखता । यह

भी कह लें लोग नहीं चाहते वह दिखे । ‘टेपचू’ प्रतीक है— मारने औए जीने

का । जिसे आप सभ्य भाषा में ‘जिजीविषा’ भी कह सकते हैं । अर्थात मानो हमें समझाया

जा रहा हो, यह व्यवस्था

तुम्हें बार-बार मारेगी, पर तुम हर बार जी जाना ‘…और अंत में प्रार्थना’ करना । इसके अलावा

तुम्हारे पास और कोई विकल्प नहीं है । तुम्हारे सारे रास्ते बंद हैं ।

एम.

ए. के दिनों में ‘बाघ’ की इस पंक्ति को हम बार-बार दुहराते थे—

सच्चाई यह है कि हम शक नहीं कर सकते

बाघ के आने पर

मौसम जैसा है

और हवा जैसी बह रही है

उसमें कहीं भी

और कभी भी

आ सकता है बाघ

पर सवाल यह है

कि आखिर इतने दिनों बाद

इस इतने बड़े शहर में

क्यों आया था बाघ ।

लाख दुहराने के बाद भी ‘बाघ’ समझ में नहीं आता

था । मेरे लिए केदारनाथ सिंह से मिलना ‘बाघ’ से मिलने जैसा था । लेकिन

हिंसक या खूँखार ‘बाघ’ से नहीं, बल्कि खरगोश की तरह मुलायम जिंदा ‘बाघ’ से । हँसते, बोलते, मुस्कुराते ‘बाघ’ से । खाते-पीते ‘बाघ’ से । और एक दिन

हम तक खबर पहुँची शहर (कलकत्ता) में आ गया है ‘बाघ’ । हम इस खबर पर

विश्वास करते हुए ‘बाघ’ से मिलने को उत्सुक हो उठे । ‘बाघ’ के आने की खबर

सुनकर आत्मा में जो खुशी हुई थी, उसे बता नहीं सकता ।

चूँकि एम. ए. के दिनों में ‘तार सप्तक’ से भी हमारा

परिचय हो गया था । ‘तीसरा सप्तक’ में केदार जी की एक कविता है ‘नये दिन के साथ’—यह कविता मुझे

पूरी याद थी । बड़े चाव से इसे सुनाया करता था । यह कविता आज भी बहुत-थोड़ा याद है—

नये दिन के साथ—

एक पन्ना खुल गया कोरा हमारे प्यार का !

सुबह,

इस पर कहीं अपना नाम लिख दो !

बहुत से मनहूस पन्नों में इसे भी कहीं रख दूँगा !

और जब-जब हवा आ कर

उड़ा जाएगी अचानक बंद पन्नों को—

कहीं भीतर मोर-पंखी की तरह रक्खे हुए उस नाम को

हर बार पढ़ लूँगा ।

उस समय केदार जी और अशोक

वाजपेयी की कविताएँ मैं खूब पढ़ता था । यहाँ तक कि कविताओं की मैंने एक कॉपी बना रखी

थी । (मेरी वह कॉपी भी खो गई) उस कॉपी को मेरे क्लास के सभी मित्र लेकर पढ़ चुके थे

। विशेष रूप से लड़कियाँ । अशोक वाजपेयी की मैं सिर्फ प्रेम कविताएँ पढ़ता था । उन

दिनों से ही केदार जी की दो कविताएँ मुझे बहुत प्रिय हैं । पहली ‘हाथ’ और दूसरी ‘जाना’ । अशोक वाजपेयी

की ‘विदा’ और ‘स्टेशन पर विदा’ कविता मैं कइयों

को सुना चुका हूँ । उसी समय मैंने अपने जीवन का पहला लेख लिखा था । ‘रेणु’ की कहानी ‘तीसरी कसम’ पर । इस आलेख में

केदार जी और अशोक वाजपेयी की कविताओं का खूब प्रयोग किया है । इस आलेख को एकांत

श्रीवास्तव ने ‘वागर्थ’ पत्रिका में

प्रकाशित किया था । आज केदार जी हमारे बीच नहीं हैं । उनके जाने के बाद सचमुच लगता

है कि ‘जाना हिन्दी की

सबसे खौफनाक क्रिया है ।’ केदार जी को हमने विदा कर दिया है । पर केदार जी

थोड़ा-सा हमारे पास रह गए हैं । ‘उनकी हँसी, उनकी आँखों की चमक’, उनका मौन, ‘छंद की तरह गूँज’ रहा है । अगर यह

कहूँ कि आने वाले दिनों में कवि केदारनाथ सिंह कथा की तरह जीवित रहेंगे तो कुछ गलत

न होगा ।

केदारनाथ सिंह का नाम मैंने पहली बार बी. ए. के दिनों में वेद रमण

सर के मुँह से सुना था । पहली बार केदार जी से मिलना भी उन्हीं के माध्यम से हुआ ।

संभवतः पहली बार उन्हें ‘हिन्दी मेला’ में देखना, सुनना हुआ था । केदार

जी को देखकर बहुत-थोड़ा चकित हुआ था । हिन्दी का इतना बड़ा कवि और ऐसी कद-काठी । वे

खादी का कुरता, पाजामा और जैकेट

पहने हुए थे । एकदम ग्रामीण व्यक्ति की तरह दिख रहे थे । उनका ग्रामीणपन ‘तथाकथित आधुनिकता

के विरुद्ध मूल्य की तरह’ लग रहा था । मन में कौंधा था, ‘बाघ’ इतना सहज-सरल

कैसे हो सकता है ! वे बहुत धीरे-धीरे एवं आराम से बोल रहे थे । कहीं कोई हड़बड़ी

नहीं । बोलने की कोई जल्दी नहीं थी । गाल पर हाथ रखे शांत मन सभी को सुन रहे थे ।

नए कवियों को वे ध्यान से सुनते थे, मेरे देखने में कभी किसी को हतोत्साहित नहीं किया ।

कमजोर रचना में भी वे कुछ अच्छी पंक्तियाँ निकाल लेते थे और उससे सबको चकित कर

देते थे । एक बड़ा कवि या रचनाकार कैसा होता है या कैसा होना चाहिए यह केदार जी को

देखकर जाना । केदार जी मितभाषी थे । वे जटिल से जटिल बात को भी मितभाषा में बोधगम्यता

के साथ रखते थे । ‘कविता, संगीत और अकेलापन’ तीनों उन्हें बेहद प्रिय

था । एक कवि के भीतर ये तीनों चीजें होनी ही चाहिए । हम जानते हैं केदार जी शुरू

में गीत लिखा करते थे । प्राइमरी स्कूल में ही केदार जी को मैथलीशरण गुप्त और

रामनरेश त्रिपाठी जैसे कवियों की काव्य-पंक्तियाँ प्रभावित कर रही थीं । इनकी

कविताओं का संगीत केदार जी को अत्यंत प्रिय था । शुरुआती दिनों की उनकी एक गीत याद

आ रही है—

धान उगेंगे कि प्रान उगेंगे

उगेंगे हमारे

खेत में

आना जी बादल जरूर !

… … …

आना जी बादल जरूर !

धान कंपेंगे कि प्रान कंपेंगे

कंपेंगे हमारे खेत में

आना जी बादल जरूर !

चकिया, दिल्ली और

कलकत्ता तीनों उनके घर रहे । लगाव के मामले में चकिया उनके दिल के सबसे करीब रहा

और सबसे अधिक दूर वे उसी से रहे । आजीवन वे उसे भुला नहीं पाए । जीवन के अंतिम समय

तक उनकी यह कोशिश रही कि उनके गाँव की धूल उनके बदन से झरने न पाए । उनका भोलापन

उनसे दूर न हो । छल और धूर्तता उन्हें छूने भी न पाए और वे अपने इस यत्न में सफल

रहे । उन्हें ताउम्र इस बात का दुख रहा कि वे जिन लोगों के लिए कविताएँ लिखते हैं, उन तक ये कविताएँ

कभी नहीं पहुँचेंगी । ‘गाँव आने पर’ वे सोचते हैं—

क्या

करूँ मैं ?

क्या

करूँ, क्या करूँ कि लगे

कि

मैं इन्हीं में से हूँ

इन्हीं

का हूँ

कि

यही हैं मेरे लोग

जिनका

मैं दम भरता हूँ कविता में

और

यही लोग जो मुझे कभी नहीं पढ़ेंगे ।

वे सारा जीवन कविता और आम आदमी की दूरी को पाटने की कोशिश में लगे रहे

। कभी बढ़ई पर कविता लिखी तो कभी टमाटर बेचने वाली बुढ़िया पर । यानी, आम आदमी उनके लिए

कोई ‘अमूर्त अवधारणा’ नहीं है । वे अपने शब्दों को पूरी ताकत के साथ आम आदमी की तरफ फेंकते

हैं । कलकत्ता दूसरे स्थान पर रहा और दिल्ली शायद तीसरे स्थान पर । यद्यपि जीवन का

अधिकांश समय उनका दिल्ली में ही बिता । दिल्ली ने ही उन्हें ‘अखिल भारतीय

परिप्रेक्ष्य’ दिया । कार्यक्षेत्र और कर्मक्षेत्र उनका दिल्ली ही रही । वह यह भी स्वीकार करते हैं कि ‘जितना सुंदर गाँव

यहाँ से (दिल्ली) दिखाई देता है, उतना शायद वहाँ बैठकर नहीं ।’ वे दिल्ली में बैठकर गाँव को देख रहे थे । दिल्ली उनकी कविता में उजास

ला रही थी । हमेशा चकिया और कलकत्ता के बीच में दिल्ली आती रही । बनारस कभी नहीं

आया । जबकि उनकी शिक्षा-दीक्षा बनारस में हुई थी । यहीं वे हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय, त्रिलोचन और नामवर

सिंह से मिले । उनके कवि बनने में त्रिलोचन और नामवर सिंह का विशेष योगदान रहा ।

इस बात को केदार जी कई बार दुहरा चुके हैं । सुधीश पचौरी की भाषा में कहूँ तो

त्रिलोचन केदार जी के लिए पहेली भी हैं और गुरु भी । यहीं उन्होंने भोजपुरी के

महत्त्व को जाना । पर, छात्र जीवन से ही बनारस की शहराती जिंदगी उन्हें रास नहीं आई । हजारी

प्रसाद द्विवेदी और नामवर सिंह के निकाले जाने के बाद वे अपने आप को वहाँ अकेला

महसूस करने लगे । ठंड के मौसम में केदार जी दिल्ली से कलकत्ता आ जाते थे । अपनी

बहन के घर । जो बी. ई. कॉलेज के पास है । खुला-खुला अपने में सबको समाहित करता हुआ

। केदार जी को करीब से देखने का मौका पहली बार यहीं मिला । यह अवसर भी वेद रमण सर

के कारण ही मिला । वेद सर उनके बहुत करीब थे । और मुझे ‘बाघ’ से मिलने की बहुत

उत्सुकता थी । उसे करीब से देखना, महसूस करना चाहता था । वेद रमण सर, कुछ मित्र और मैं केदार

जी से मिलने उनके घर पहुँचे । हावड़ा-बी. गार्डेन मिनी बस पकड़कर हम उनके घर पहुँचे

थे । बी. ई. कॉलेज के पास उतरकर थोड़ा पैदल चलना पड़ा था । घर की शिनाख्त उसकी बनावट

और काली मंदिर से की गई थी । पंक्ति में खड़े वहाँ के सारे घरों के वह भिन्न था । वह

एक ऐसा घर था जो महानगर में भी गाँव का अहसास दिला रहा था । आँगन वाला घर था वह ।

घर से आसमान दिखता था । शायद इसीलिए चकिया के बाद, कलकत्ता उन्हें

बेहद प्रिय रहा । घर उन्हें हर वर्ष अपने पास बुला लेता था । उसके बुलावे को केदार

जी टाल नहीं पाते थे । कलकत्ता अपने प्रिय कवि को पाकर और गुलजार हो जाता था । उस

ठंड में केदार जी की कविता ऊष्मा का काम करती थी कलकत्ता वालों के लिए । केदार जी

कलकत्ता जितने दिन रहते उतने दिन जगह-जगह बुलाये जाते और सहज इतने कि वे जाते भी

हर जगह । एक बार वे जयपुरिया कॉलेज में भी गए थे । उपहार स्वरूप उन्हें कुछ

पुस्तकें भेंट दी गई थीं जो किसी भी तरह से उनके लायक न थीं । पर वे उसे भी अपने

साथ ले गए । मुझे याद है एक बार केदार जी को कलकत्ता विश्वविद्यालय में भी बुलाया

गया था । बच्चे एक स्वर में ‘बाघ’ के विषय में पूछ थे । आप सब तो केदार जी को जानते ही हैं, वे अपनी रचनाओं पर

कभी कुछ नहीं बोलते । सो यहाँ भी मौन रहे । अपने चीर-परिचित अंदाज में । बच्चों को

‘बाघ’ वहाँ भी शांत ही मिला, अपने स्वभाव के अनुकूल । पर, बच्चों को प्रतिकूल

लग रहा था । केदार जी सबसे सहज बच्चों से संवाद करते हुए दिखे मुझे । वे बच्चों से

ज्यादा खुलते थे और शायद जल्दी घुल भी जाते थे । उनके अंदर एक शिशु हमेशा विद्यमान

रहा । जिज्ञासु शिशु । वे अपनी कविताओं की तरह इशारों में ज्यादा बातें करते थे । उनकी कविताओं में जगह-जगह इशारे भरे परे हैं । वे खुलकर

नहीं बोलते । वे हमेशा दूसरों की बातों का जवाब देने से बचते रहे । वे सामने वाली

की सुनते थे और अपनी कहते थे । उनका मानना था लेखक की राजनीतिक विचारधारा अवश्य

होनी चाहिए । राजनीतिक विचारधारा का मतलब कतई यह नहीं है कि आप राजनीतिक पार्टी की

सदस्यता ग्रहण करें । राजनीतिक विचारधारा का विस्तार करते हुए वे उसे सांस्कृतिक

चेतना से जोड़ते हैं । यानी, वे संस्कृति को राजनीति से अलग करके नहीं देखते । बिना सांस्कृतिक-राजनीतिक

विचारधारा के आप चीजों को ठीक से नहीं देख-परख सकते ।

एकबार केदार जी के सम्मान

में सलकिया विक्रम विद्यालय में लिट्टी-चोखा का भोज रखा गया था । इस भोज में आसपास

के कुछ प्रतिष्ठित पढ़े-लिखे लोगों को आमंत्रित किया गया था । जिसमें मुझे भी बुलाया

गया था । ग्यारहवीं-बारहवीं का यह मेरा विद्यालय रहा है । इस विद्यालय से कई

प्रतिभाशाली लोग निकले हैं । पत्रकार राजकिशोर और आलोचक शंभुनाथ यहीं से पढ़कर

निकले हैं । इस स्कूल ने कई डॉक्टर भी दिये हैं । इस स्कूल में निराला, नागार्जुन, महादेवी, शिवमंगल सिंह

सुमन से लेकर केदारनाथ सिंह, अरुण कमल, अशोक चक्रधर और उदय

प्रकाश जैसे साहित्य के नामचीन लोग आ चुके हैं । स्कूल के आँगन में सबको

लिट्टी-चोखा खिलाया गया था । केदार जी थोड़ा विलंब से आए थे । उनके लिए टेबल-कुर्सी

की व्यवस्था की गई थी । जो प्रसंग का जिक्र मैं करना चाहता हूँ वह यह कि स्कूल के

बगल में कुम्हारों की एक बस्ती थी या कहें कुछ कुम्हार रहते थे । वे चाय पीने का भाड़

बनाते थे । केदार जी थोड़ी देर बाद वहाँ उपस्थित थे । वे कुम्हारों से गप्पे लड़ा

रहे थे । उनकी बातें ध्यान से सुन रहे थे । कुम्हार इस बात से अनजान थे कि वे

हिन्दी के सबसे बड़े कवि से बतिया रहे हैं और मजे की बात यह कि केदार जी उनसे

भोजपुरी में बोल-बतिया रहे थे । देश से निकलकर वे घर में आ गए थे । हिन्दी उनके

लिए देश है और भोजपुरी घर । इतने सहज थे केदार जी । वे अध्यापकों की मंडली छोड़

कुम्हारों के बीच उपस्थित थे । उनकी सुन और अपनी कह रहे थे ।

आलोचक अरुण होता के बुलावे पर एकबार केदार जी बारासात

विश्वविद्यालय में भी गए थे । उस सेमिनार में प्रिय कवि जितेन्द्र श्रीवास्तव जी

भी उपस्थित थे । केदार जी ने बहुत ही सहजता से समकालीन हिन्दी कविता पर अपने गंभीर

विचार रखे थे । ढेर सारी बातों के बीच उन्होंने कहा था— ‘मैं तो…थोड़ा-सा

देशद्रोही हूँ, क्योंकि जे. एन. यू. का हूँ ।

जे. एन. यू. का ठप्पा लगा दिया गया है । जो…मैं पूरे दावे से कह सकता हूँ ।

25-30 वर्षों से मैंने सेवा की और आज भी कर रहा हूँ विशविद्यालय की । जे. एन. यू.

सबकुछ हो सकता है, देशद्रोही कदापि नहीं हो सकता ।’ बीच-बीच में वे अपने

शिष्य जितेन्द्र जी से चुटकी भी ले रहे थे । गुरु-शिष्य का यह संबंध मुझे बहुत

अच्छा लगा । उस सेमिनार में मैंने ‘समकालीन हिन्दी कविता में लोक’ विषय पर पेपर पढ़ा

था । लेकिन मेरे पेपर पढ़ने के समय केदार जी चले गए थे । केदार जी प्रथम सत्र की

अध्यक्षता कर रहे थे और मुझे दूसरे सत्र में पेपर पढ़ना था । बड़ी इच्छा थी, उनकी अध्यक्षता

में पेपर पढ़ने की, पर वह इच्छा भी पूरी नहीं हुई । लेकिन खुशी इस बात की भी है कि

जब मैं मंच पर था, तब मेरे प्रिय कवि जितेन्द्र श्रीवास्तव जी मंच पर उपस्थित थे

। जितेन्द्र जी को मैं केदार जी की परम्परा को आगे बढ़ाने वाला, उसमें बहुत कुछ

नया जोड़ने वाला कवि मानता हूँ ।

खैर, चलिये चलते हैं, कवि के कमरे में । बी. ई. कॉलेज के पास वाले घर के

जिस कमरे में केदार जी बैठे हुए थे उसका दरवाजा उत्तरमुखी था । सारे घर से कुछ अलग

पर घर को जोड़ता हुआ । कमरे में दाखिल होते ही पहली नजर केदार जी पर पड़ी । वे

बिस्तर पर बैठे हुए थे । शायद पलंग या चौकी थी वह ठीक-ठीक याद नहीं । हमें कुर्सी

पर बैठने का इशारा किया । एक कवि के साथ बैठने का यह पहला सुख था । इस सुख को

ठीक-ठीक नहीं बताया जा सकता । उस कमरे में बातें तो बहुत हुईं पर याद कुछ भी नहीं

है । मैं तो साक्षात ‘बाघ’ को देख रहा था । उनकी एक-एक हरकत को, उनकी एक-एक

भंगिमा को आत्मसात कर रहा था । कुछ देर बाद उनकी बहन हम सभी के लिए चाय लेकर आईं ।

यह चाय केदार जी के लिए नहीं थी । पर केदार जी चाय पी रहे थे । उनका कप पलंग/चौकी

के पीछे था । जिसे वे थोड़ी-थोड़ी देर बाद उठाकर चुस्की लेते थे । मैं इस बात को

नहीं समझ पा रहा था कि केदार जी की चाय हमारी चाय के साथ क्यों नहीं आई और वे अपनी

चाय को हमारी चाय के साथ क्यों नहीं मिला रहे हैं । खैर, बाद में जाकर पता चला वह

चाय नहीं थी । चुकी हम संध्या समय केदार जी से मिलने गए थे और संध्या समय केदार जी

कुछ और लेते थे । यद्यपि वे पूरी तरह से सतर्क थे, हम यह न जानने पाएँ कि वे

क्या पी रहे हैं । हम जाने लेकिन खुद से नहीं ।

कुछ समय पश्चात उन्होंने कहा— ‘चलो टहलते-टहलते बातें

करते हैं’ । हम बी. ई.

कॉलेज के गार्डेन में दाखिल हुए । केदार जी जितने दिन कलकत्ता रहते थे, संध्या समय बी.

ई. कॉलेज के गार्डेन में जरूर टहलते थे । शायद यह उनकी रोज की रूटीन थी । केदार जी

वहाँ थोड़ा खुले । मानो ‘बाघ’ प्रकृति के साहचर्य में आकर अपने को मुक्त पा रहा

हो । प्रकृति की वजह से ही उन्हें जे. एन. यू. भाता था । प्रकृति की गोद में जाकर

उन्हें ऐसा लगता था, वह अपने गाँव में हों । प्रकृति के साथ ताक-झाँक करना उन्हें

बहुत पसंद था । उनका मानना था— ‘मनुष्य के पास अपनी संवेदना को जिंदा रखने के लिए

प्रकृति से बड़ा आधार कोई नहीं है ।’ वे प्रकृति के साथ सहगमन करते थे । चहलकदमी करते

हुए मेरे एक मित्र ने केदार जी से ‘बाघ’ के बारे में पूछा, आप याकिन कीजिए ‘बाघ’ गुर्राया । उसे

अपने बारे में बोलना ठीक नहीं लगा । अपने बारे में न बोलकर केदार जी सारा जीवन

सबकी ओर से बोलते रहे । उनका कहना था, ईश्वर ने उन्हें अपनी ओर से बोलने की इजाजत

नहीं दी है ।

बी. ई. कॉलेज के गार्डेन की ठंडी बयार और खुली जगह ‘बाघ’ को भा रही थी । वह

अपने आप को ज्यादा सहज महसूस कर रहा था । मानो उस कमरे में ‘बाघ’ का अस्तित्व अँट

नहीं पा रहा था । हम ‘बाघ’ के साथ टहल रहे थे । हम ‘बाघ’ से बतिया रहे थे

। हम ‘बाघ’ को छू रहे थे । ‘बाघ’ हमारे बहुत करीब

था । बी. ई. कॉलेज में टहलते हुए शायद केदार जी सोच रहे होंगे—

यह हवा

मुझे घेरती क्यों है?

क्यों यहाँ चलते हुए लगता है

अपनी साँस के अंदर के

किसी गहरे भरे मैदान में चल रहा हूँ ।

थोड़ी देर बाद हम लौट आए ।

पर मैं पूरा नहीं लौटा । मैं उस रूप मैं नहीं लौटा, जिस रूप में ‘बाघ’ से मिलने के पहले

था । मेरे अंदर बहुत कुछ परिवर्तित हो चुका था । ‘बाघ’ मुझे बार-बार

परेशान कर रहा था । वह मुझे अपनी ओर खींच रहा था । उसकी चाल, उसकी बात, उसके हाव-भाव

मुझे बार-बार उसके पास ले जा रहे थे । बाद मैं बहुत इच्छा के बावजूद मैं उनसे नहीं

मिल पाया । एक हिचक सदा बनी रही । देखा तो कई बार । सुना भी । पर, पास जाने का मौका

नहीं मिला । केदार जी फोटो खिंचवाते वक्त बहुत सतर्क हो जाते थे । अच्छी फोटो आए

इसके लिए वे हमेशा सचेत रहते थे । कई बार फोटो देखते भी थे । किसी भी फोटो में वे

आड़ी-तिरछी नहीं दिखेंगे । अफसोस मेरे पास साथ की कोई फोटो भी नहीं है ।

केदार जी के देहांत के बाद उधर कई बार जाना हुआ । बस से उतरते ही

पहली नजर उधर ही उठती है । एक बार कल्पना के साथ गया था । बस से उतरकर मैंने हाथ

उठाते हुए कहा— केदार जी का घर उधर ही है । वे हर साल यहाँ आते थे । पर अब नहीं आ

पाएंगे । कल्पना ने कहा— केदार जी अनुपस्थित होकर भी उपस्थित हैं । इच्छा थी

कल्पना को ‘बाघ’ का ठिकाना दिखाऊँ, पर न दिखा पाया ।

सोचा,

‘बाघ’ के बिना ‘बाघ’ का ठिकाना देखकर

क्या होगा । कैसा सुना-सुना लगेगा है न ? फिर कभी-कभी सोचता हूँ, एक बार देख आऊँ ।

एक बार मिल आऊँ ।

अंतिम बार केदार जी को कवि विमलेश त्रिपाठी की

कविता संग्रह ‘कंधे पर कविता’ के

लोकार्पण समारोह में देखा था और वह देखना सदा के लिए अंतिम हो गया । मैं इस बात को

बिल्कुल नहीं जानता था कि अब उन्हें कभी नहीं देख पाऊँगा । उनसे मिलना कभी नहीं हो

पाएगा । पर मेरे मन में बसा ‘बाघ’ सदा जिंदा

रहेगा । मेरी स्मृतियों में । पर विस्मृति के लिए कतई नहीं । केदार जी न होकर भी

हैं । मैं उन्हें आज भी देखता हूँ । उनसे मिलता हूँ । बतियाता हूँ । यह संस्मरण

लिखते हुए नीम के पत्ते झरे बिना ही, ‘मन की उदासी बढ़ने लगी है’ ।

|

| मृत्युंजय पाण्डेय |

हस्ताक्षर: Bimlesh/Anhad

This comment has been removed by the author.

बहुत ही सुंदर संस्मरण प्रस्तुतीकरण के लिए आपका कोटि-कोटि धन्यवाद।

ऐसे संस्मरण की प्रतीक्षा सदैव बनी रहती है।