गीता मलिक बहुत समय से सोशल मिडिया पर अनामिका सिंह के नाम से कविताएँ लिखती रही हैं और उनकी कविताओं को पढ़ता और सराहता भी रहा हूँ। हाल ही में उनका संग्रह सेतु प्रकाशन से छपकर आया है। उन्हें बधाई देता हूँ ।

गीता मलिक की कविताओं में संवेदना, इमानदारी, बराबरी जैसे ढेर सारे मूल्यों को बचाने की जद्दोजहद तो है ही साथ ही वे अपने होने को लेकर भी अतरिक्त सजग हैं जो उन्हें इस समय की ‘स्त्री के मर्म’ तक ले जाती है। हथेलियों पर स्वप्न बोने वाली यह कवि आगे बढ़कर जनसाधारण तक भी पहुँचती हैं जो उनके लिए मेरे जैसे पाठकों के मन में एक गहरी उम्मीद जागृत करती है। बहरहाल आइए पढ़ते हैं अनहद कोलकाता पर युवा कवि गीता मलिक की दस कविताएँ। आपकी बेबाक राय का इंतजार तो रहेगा ही।

अन्तिम शब्द

बना लेना चाहती हूँ

अन्तिम शब्दों की

एक अन्तहीन रस्सी

मेरी स्मृति में गूँजते हैं

कई लोगों के अन्तिम शब्द

और कई दिनों तक

लोगों की जिह्वा पर टिके

बार-बार दोहराये गये

वे ही अन्तिम शब्द

धीरे-धीरे भुला दिये जाते हैं

पिता ने कहा था

‘जो अर्जित नहीं किया

उसे खोने/बेचने का हक भी तुम्हारा नहीं

गाँव, घर, ज़मीन

सौंपना अपनी सन्तति को तुम भी’

मृत्यु तुम्हारी आमद पर

मैंने कितने कसीदे गढ़े

तुम किस वेश में आओगी

मैं नहीं जानती

यहाँ तक आते-आते

मैं समझ गयी हूँ

खीज़ से उपजे हुए

थोथरे शब्द

नहीं होते अंतिम शब्द

बीस दिन पहले जवान बेटे की मौत पर

कैंसर से जूझते हुए व्यक्ति ने कहा था

अपनी पत्नी से

‘अब घर और घेर मैदान हो गये हैं

फिर से ठिया बनाना होगा’

मुझे लगता

देह की रीत से परे रहा है

देह का संसार

देह ढलती है अनुगामी परिचलन में

रिक्तता को बाँधती है साथ-साथ

रहती है ध्वनियों में

हवाओं में! हमेशा साथ!

अपरिचित भाषाओं का गूढ़

सबसे नुकीले सिरे

होने चाहिए कविताओं के

मैंने बरसों चिट्ठियाँ लिखीं

हर बार पहुँच जातीं

किसी अदृश्य पते पर

सुना था मौन अपरिचित भाषा का गूढ़ है

लेकिन कविताओं को तो मारक होना चाहिए

मीठे ज़हर और अच्छी बातों से मारे जाने

का दुख दीर्घगामी होता है

अभिव्यंजनाओं के दुराग्रह में

एक उफनती नदी

एक मौन के पुल से गुज़रती है

यह कितना बेमेल है

नदी चाहती है डूबना

पुल चाहता है पार होना !

स्त्री का मर्म

वह स्त्री कई बार अर्द्ध मूर्च्छित हुई है

कई बार लगता है

उसके शोर में सुनामी का गर्भ बन गया है

कितनी दफ़ा वह दबा लेती है

अलख को घोर पीड़ा में

वह जानना चाहती है

गर्दन के मध्य दुखती किसी नस के नीचे

हिचकोले खाते हुए

अपनी अराजकता को छिपाने का कुत्सित साहस

और आँसुओं में भीगे चेहरे का मेल

कैसे नहीं भर पाता तुम्हें

ग्लानि से

तुम्हारी रीढ़ का दम्भ मज़बूत है

या फिर हृदय की शिलाओं में नहीं छपती कोई भाषा

स्त्री जानती है

पुकार की भाषाओं के सभी अर्थ

और समझ जाती है

लौटने, ठहरने और रीत जाने का मर्म

कई बार अर्द्ध मूर्च्छित हुई है वह स्त्री

कभी बदल जाती है एक सुषुप्त ज्वालामुखी में

स्त्री क्या सचमुच चाहती है…

हर चीज़ को खामोश हो जाना चाहिए

धोखे की मनगढ़न्त कहानियों पर ठहाके मारकर हँसना चाहिए

कोरी भाषाओं के विलाप पर

बिछा देना चाहिए

एक सफ़ेद कफ़न

और इस अदृश्य फूहड़ क्रूरता पर

बनी रहे एक जंग लगा ताला

ताकि तुम दे सको

स्त्री को स्त्री बने रहने का एक तमगा !

न जाने अब प्रेम था कि नहीं

नाद्या,

यदि तुम होती सामने तो

मैं टाँक देती अपने

एक-एक प्रश्न को

उसी तरह तुम्हारे कानों में

जैसे तुम और ज़्यादा

खुले कर लेती थी अपने कान

उस अद्भुत वाक्य को सुनने के लिए

‘नाद्या मैं तुमसे प्यार करता हूँ’

और सुनकर भिड़ जाती थी

हवाओं के ख़िलाफ़,

अपने भय के ख़िलाफ़

एक पुलकित जश्न में डूब जाती

यह जाने बग़ैर की क्या सच में

तुम्हारे कानों में वही आवाज़ आयी है।

नाद्या तुम फिसलती हो

ऊँची पहाड़ी से,

बर्फ़ीली तेज़ हवाओं के ख़िलाफ़

हवाओं के तेज़ शोर में,

घुलती है वही एक आवाज़।

‘नाद्या मैं तुमसे प्यार करता हूँ,’

पहली बार सुनने के बाद

बार-बार सुनने की विकलता

बदल देती है तुम्हारे भय को

एक उन्मादी सफ़र में।

नाद्या यह एक मज़ाक़ था

क्या तुम जानती थीं?

सिलबट्टे पर पिसी गयी मिर्च की तरह हाथ में

बाकी है थोड़ी सी जलन

न जाने अब प्रेम था कि नहीं।

बताओ चेखव,

कौन सा मज़ाक़ सत्य माने

और कौन से सत्य को

मज़ाक़ मानकर भूल जाएँ।

गली से गुज़रते हुए मोड़ पर

आती है याद,

इसी घर के दो दरवाज़ों में से एक

खुलता था मेरे लिए,

अब बन्द रहता है दरवाज़ा,

न जाने प्रेम था कि नहीं।

मेरे नाम के पुकार की एक आवाज़ इसी घर की

खिड़की से आयी थी।

यहीं भिक्षुक की तरह खड़ी हूँ,

पलटकर देखती हुई

और सोचती हूँ

न जाने प्रेम था कि नहीं।

कानों में घुलता हुआ संगीत

पीछा करता है देर तक,

देर तक सुनती हूँ

मैं आवाज़ यहाँ।

बताओ चेखव,

क्या,

तुम्हारा मज़ाक़ भी कानों में

खौलता हुआ मीठा ज़हर

बन गया था

उस लड़की के लिए

वह भी सोचती रही होगी

उम्र भर,

न जाने प्रेम था कि नहीं।

मन का भार उठाने अब कौन आएगा

ये गलियाँ इतनी वीरान हैं

और एकदम खाली

ऋतुओं से झड़ा हुआ फूल हूँ,

न जाने अब कहाँ जाऊँगी!

(चेखव की कहानी ‘एक छोटा सा मज़ाक़’ पढ़ने के बाद उपजी एक कविता)

देखना

एक परछाईं में

घिरी है देह

देह में घिरी मैं

और मुझमें घिरे हो तुम

हमारे घिरे मन को

घेर लेते हैं लोग

लोगों के सवालों में

घिरी हैं दो देह

दो देह के ताप को

घेर लेता है एक अनुबन्ध

अनुबन्ध से घिरा है साहचर्य

और साहचर्य में

घिरी है अनगिनत परछाईं

लोग देख सकते हैं

दो देह के सामीप्य को

हाथ थामे हुए

सड़क पर चलते हुए साथ-साथ

लेकिन देखना

क्या पर्याप्त है देखने के लिए

क्या देखने के लिए पर्याप्त है

पक्षी की आँख

जो देख लेती है दूर से दाना

क्या देखने का विवर्त है इतना संकीर्ण

देखना तो समिष्ट का साहचर्य है

देखना तो सार्वभौमिक की ग्राह्यता है

देखना देखने का अर्थ नहीं रखता

देखना फूल खिलने जैसी घटना है

देखना साँस लेने जैसा दृश्य है !

बेख़बर

रात बिजली के खम्भे से गिरकर

मर गया एक आदमी

एक पुल से नीचे गिरी है कार

एक निर्वाचित व्यक्ति पिछड़ गया एक वोट से

एक युवा हार गया है पहला क्रिकेट मैच

एक मज़दूर गिर गया है ग़श खाकर ज़मीन पर

एक लड़की पकड़ी गयी है सरेआम प्रेमी के साथ

एक शहर में घुमाया गया औरतों को निर्वस्त्र

एक देश में फैल गया है पानी का अकाल

और एक अख़बार कहता है भ्रष्टाचार के

इण्डेक्स में अस्सीवें स्थान पर है भारत

जहाँ दुनिया की तमाम घटनाओं को लगभग चीखती

आवाज़ में बतलाते हैं तमाम टीवी चैनल्स

उसी दुनिया के एक कोने में

तमाम घटनाओं से बेख़बर

एक छोटा बच्चा

दीवार पर लिखता है ‘पतंग’

और माँझे की जगह बाँधना चाहता है मज़बूत मोटी रस्सी

ताकि भगवान के पास गयी हुई माँ को

उतार लाये नीचे!

हथेलियों में बो दिये जाएँगे स्वप्न

तुम जितने निथारे जाओगे

उसके संकेतों से या इशारों से

उतने ही धूमिल होते जाओगे

उसकी स्मृतियों से

तुम्हें लूट लिया जाएगा कोमलता भरे दिलासों से

तुम्हारी हथेलियों में बो दिये जाएँगे स्वप्न

और नींद की हड़बड़ाहट में तुम उठकर भागोगे

अपनी फ़सल को बचाने

ये खेल किसी उनींदी रात में तुम्हें बौखलाये रखेगा

तुम्हारे बिछौने का सूत

बदल जाएगा दराँती की शक्ल में

यह दुनिया एक आसान शिकारियों का जाल है

जहाँ तुम

औचक धर दबोचे जाओगे

अपने ही जाल में !

सन्तुलन

एक सन्तुलन बचा रहेगा

अन्ततः

अब जबकि

बहुत गाँठें पड़ गयी हैं बालों में

बहुत उलझन में बैठी हूँ

देख रही हूँ

बहुत से पेड़ों को सूखते हुए

ताड़ के पेड़ों जैसे सपने

बदल रहे हैं एक जलते हुए जंगल में

मैं भूल गयी हूँ लिखना

उसे समझ नहीं आती अब मेरी कोई भी भाषा

और मर्मभेद

मुझे भी लगने लगा है मैं पढ़ने लगी हूँ शिकायती पत्र दिन-रात

संशय से घृणा बढ़ती है

घृणा से फैलता है विद्रोह

लेकिन

यह भी पूरा सच कहा है

प्रेम छोड़ देता है शनैः शनैः देह की कछार

मुझे अब कोई भी बात चकित नहीं करती

मैं जानती हूँ सृष्टि की आदिम भूख

विलय की है

भले ही कितना भी गहरा हो

तुम्हारे प्रज्ञा कोष का टकराव

पृथ्वी की देह भी कितने आघात से हुई है ज़ख़्मी

और कितनी बार

बहुत भटक कर भी तुम्हारे ही द्वार आने की

कल्पना इसे बना देती है फिर से जीवन्त

मैं चली भी जाऊँगी तो

लौटना पड़ेगा मुझे तुम्हारी हर पुकार पर

मैं अपनी नरम देह पर

तुम्हारी शापित बुद्धि के उद्गार

लिखाकर लायी हूँ

कि मैंने मुक्त कण्ठ से स्तुतियाँ की हैं

आराध्य की

अपनत्व से झेले हैं प्रतिकार

अन्ततः

मैं साध लेती हूँ

जीवन के सन्तुलन में स्वयं को

जानती हूँ एक दिन प्रेम मुझे बचा लेगा

बिखरने से!

जीवन के पर्याय

उसके लिए जीवन के कई पर्याय थे

वो मर्द था

कोल्हू का बैल था

परिवार का मुखिया भी !

एक प्रेमी बने रहने के लिए उसे पहाड़ चढ़ना होता…

अब वह केवल एक मर्द है

पहाड़ों को कभी-कभी

गिरा कर ज़मीन में मिला देता है !

लॉकेट

मैं पहनाना चाहती हूँ

उसके गले में

अपने आराध्य का लॉकेट

और चाहती हूँ

बिना ज़ंजीर के रक्षक बनें वह

देखना चाहती हूँ

उसे सफ़ेद रंग की शर्ट में

भले ही भुला दी जाती हो

सफ़ेद रंग के नीचे

दबी सभी कहानियाँ

एक दिन मिलकर

सीखना है हमको

प्रेम अपने से बेहतर बनने की प्रक्रिया है

चाहे कुछ भी हो

हर बार थोड़ा-थोड़ा

व्यक्ति बने रहना

नहीं है इतना जटिल

प्रेम झीनी सी परतों से झर के

चमक उठता है

अन्तर्दृष्टि और विस्तार की खोज

युद्धों से अधिक तय की होगी प्रेम ने

चुपके से

गले में डालते हुए आराध्य का लॉकेट

और फूँक मारती हुई मन्नतों से !

***

कवि परिचय

नाम – गीता मलिक

जन्म – 10 जुलाई (उत्तरप्रदेश)

शिक्षा- परास्नातक (गृहविज्ञान) बी.एड, बी टी सी

स्त्रीकाल वेव पॉर्टल , जानकीपुल, साहित्यनामा,वागर्थ पत्रिका में कुछ कविताएँ

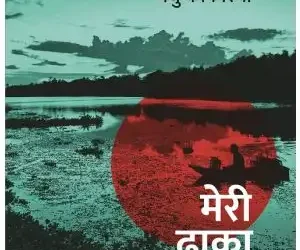

सेतु प्रकाशन से प्रकाशित (पहला कविता संग्रह)

“मूलतः मुझमें एक प्रच्छन्न दावानल भी है”

संप्रति – शामली जनपद (उत्तरप्रदेश) में

परिषदीय विद्यालय में अध्यापिका ,

स्वतंत्र लेखन

ई- मेल

geetasmalik44@gmail.com