रूपा सिंह की कहानियाँ हमें मानवीय संबंधों और उनकी विसंगतियों की ओर ले जाती हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब उनकी कहानियों का हिस्सा हो गए हैं। बहुत देर से ही सही लेकिन आइए आज अनहद कोलकाता पर पढ़ते हैं रूपा सिंह की कहानी – लकीरें – जो विभाजन की त्रासदी के साथ टूटे-बिखरे संबंधों की भी पड़ताल करती है

।

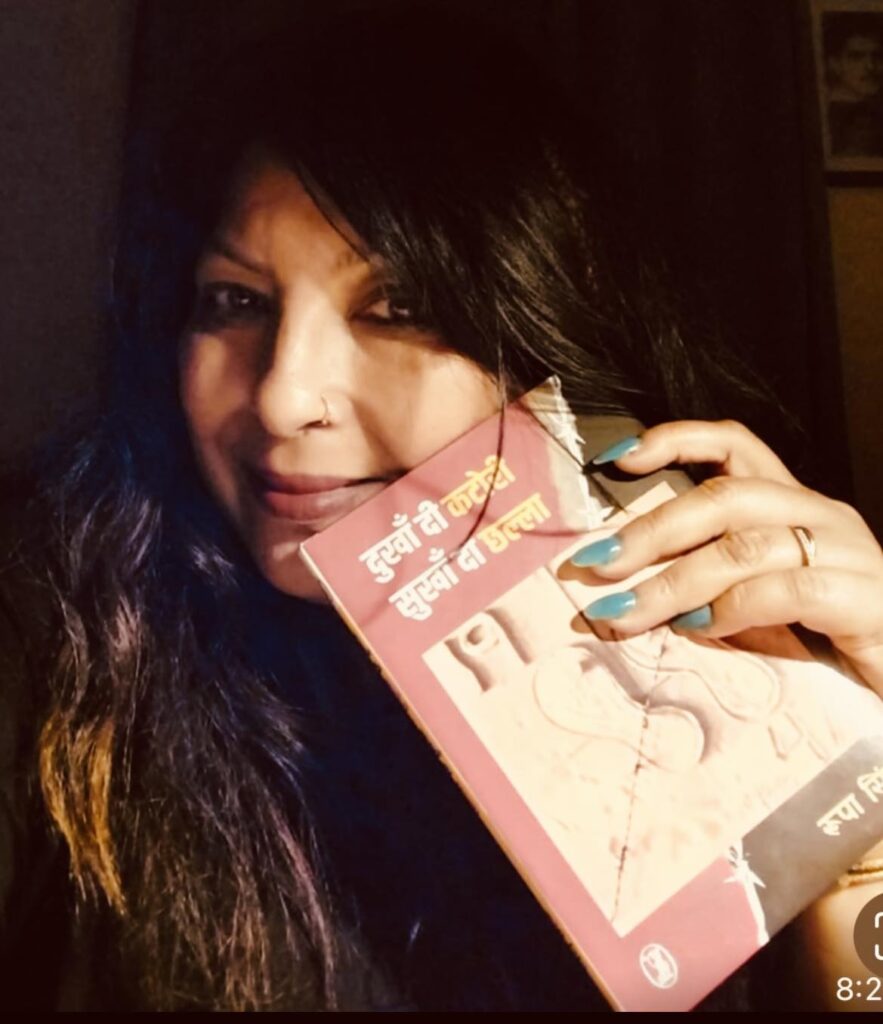

विदित हो कि आज कथाकार रूपा सिंह का जन्मदिन भी है – अनहद परिवार की ओर से उन्हें ढेर सारी बधाई व शुभकामनाएँ। आपकी राय का इंतजार तो रहेगा ही।

लकीरें

रूपा सिंह

‘खून, खून ….. दौड़ो, दौड़ो …….।’ मैं चीख रही थी।

वह एक ऐतिहासिक धरोहर थी। शिमला के राष्ट्रपति भवन की। सामने थी बड़ी-सी गोल मेज। तीन कुर्सियां इर्द-गिर्द। गाइड बता रहा था-यदि गौर से देखियेगा तो इस गोल मेज के बीचोंबीच एक लकीर दिखेगी। यह लकीर बहुत महत्त्वपूर्ण है, जिसने बांट दिया मुल्क को। यह लकीर जिन्ना के हाथों खिंची हुयी है। जिन्ना? जिन्ना??

मेरे कान खड़े हो गये। दिल एकदम बैठ गया। गाइड की आवाज गँजू रही थी-गौर से देखिये। इस गोल मेज के बीचोंबीच एक लकीर है जिसके एक तरफ हिन्दुस्तान है और दूसरी तरफ पाकिस्तान। यहीं बैठे थे – गांधी, नेहरू और जिन्ना। यहीं लिया गया था फैसला। आजाद भारत के टुकड़े करने का, और यहीं वह मेज है जिसके बीचोंबीच जिन्ना ने खींच दी थी वह लकीर। नीचे झुक आयी मैं। इस लकीर पर उंगली फिरानी चाही और एक तेज धार ने जाने कहाँ से मुझको काट डाला। दूर से आती एक कातर आवाज पुराने जख़्मों के सीवन उधेड़ने लगी –

‘असां हुण दूर जाणा वे ….. दिन रह गये थोड़े।’ नीचे टप-टप बहता खून।

खून देखकर मेरे भीतर उतर आयी वह बेबे , जो लाल रंग देखते ही चीखने लगती-‘खून, खून ….. दौड़ो, दौड़ो …..।’ गाइड ने तपाक से मेरी उंगली पकड़ अपने हाथों में दबा ली – ‘अरे मैडम जी घबड़ाने का नहीं। अभी ठीक हो जायेगा। उसने जख़्म पर अपनी उंगलियों का दबाव बढ़ा दिया। मैं सीत्कारती हौले से अपना हाथ छुड़ाती बाहर निकल आयी।

रात में शायद बारिश हुई थी। शिमला की पहाड़ियाँ ठंड से खुनक रही थीं। बादलों का सुरमई रंग मन के तहखाने का अंधेरा बढ़ा रहा था। बहुत चाहा कि अपना मन वापस बचे अध्यायों को पूरा लिखने में लगाऊं लेकिन कलेजे में तो कोई और ही पन्ना फड़फड़ा रहा था। बेबे के बरामदे में भी तो ऐसे ही तीन सफेद मोढे़ पड़े होते थे और बीच में हाती थी एक गोल मेज। मुझे आज तक नहीं भूल पाती वह काली अंधेरी रात। उस गोल मेज पर पड़ी थी खून सनी, सुनहरे मूठ वाली लंबी धारदार कैंची। लाल खून अभी सूखकर कत्थर्इ नहीं हुआ था। खून देखते ही जो बेबे डर के मारे चीखने लगती थी; आज वह चुप जड़वत् खड़ी थीं। जिस दरवाजे को ठेलकर सुरसती ब्राह्मणी उस कैंची को मेज पर पटक गई थी, अब तक उसी दरवाजे से बेबे की गालियों की बौछार आ जानी चाहिए थी। लेकिन यह क्या? वह हौले से अपनी जगह से उठी और कैंची थामे परले दरवाजे की ओर चल पड़ी। चारों तरफ सुन्न-सन्नाटा था। मेरा मन बार-बार नीले दरवाजों वाली उस अलमारी में अटक रहा था। हमारी गली अपने वतन को छोडकर आये उन रिफ़्यूजियों की थी जो विभाजन के बाद दर-बदर भटकते, अनेक शहरों के नारकीय कैम्पों में बसर करते, अंततः सरकार की सहायता से कुछ गलियों में बसने को विवश हुये। आस-पास की गलियों में ही लिखना-पढ़ना, व्यापार और शादी-ब्याह सब हो जाते। अमृतसर के बड़े मुहल्ले में कृष्णा टॉकीज के निकट ऐसी ही तीन गलियाँ थीं। पहली गली में संयोग से तीनों बचपन की सहेलियाँ संग-साथ आन बसी थीं – हमारी बेबे, भग्गो मासी और सुरसती ब्राह्मणी। गली के तिरछे मोड़ पर जिसका घर बसा वह था टापेण मास्टर का, जिसे पार करने के बाद ऐसी ही दो गलियां और थीं और फिर स्थानीय बाजार शुरू हो जाता। गली वालों का मुख्य बाजार तो टापेण मास्टर का खुले आगंनों वाला वही घर था जिसमें अविवाहित टोपण अपने भाई के खुषहाल परिवार के साथ रहते। उन लोगों ने आगंन को घेर कर, शेल्टर लगा दैनन्दिन की उपयोगी वस्तुओं की दुकान खोल ली थी और साथ ही वे खदु मुहल्ले के बच्चों को गणित, उर्दू और अंग्रेजी की ट्यूषन देते। शाम होते ही उनका घर बच्चों के कोलाहल और जवान स्त्रियों के जमावड़े से भर जाता जो नये-नये सलवार सूट के डिजाइन सिलवाने वहां आती-जाती रहतीं। न जाने हमारे परिवार से इनका क्या छत्तीस का आकंड़ा था कि बेबे हम भाई-बहनों को इनके घर नहीं फटकने देती। हमारा सौदा-सुल्फ भी स्थानीय बाजार से ही आता। सफेद बालों और सफेद सुत्थन पहने सुर्ख गालों और भिचें होंठो वाले टापेण मास्साब वैसे तो गलियों में कम दिखते लेकिन उनके कारोबार की दिन-दूनी रात चौगुनी तरक्की सबको खूब नजर आती। सब कहते, उसे खूब पैसे वाला बनने की चुपीती धुन है और शायद इसी जुनून में वह लोहड़ी वाली उस रात भी न दिखता जब पेरू गली की लोहड़ी माई ठीक उसके घर के सामने बलती। तीनों गलियों के लोग जमा होते जहाँ हमारी बेबे, भग्गो मासी, सुरसती ब्राह्मणी अन्य स्त्रियों के साथ खूब-खूब गीत गातीं, ढाले बजते, नयी फसल के फुल्ले चुने जाते और बधाइयों का शोर होता। बस वह नहीं निकलता तो नहीं ही निकलता बाहर। मन के भीतरी परतों से कई सवाल बादलों की तरह तिरते सामने आते उससे पहले मैं घबड़ाकर बाहर निकल आई। विदेषी टूरिस्टों का एक बड़ा समूह रंग-बिरंगे परिधानोंलमें अपने कैमरों से फ्लैश चमकाता इधर-उधर घूम रहा था। शिमला का यह राष्ट्रपति भवन एसी ऐेतिहासिक इमारत है जिसे वायसराय डफरिन ने सन् 1884-88 में पॉल गॉथिक शैली में बनवाया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात्, राष्ट्रपति राधाकृष्णन जी ने 1964 में इसे शिक्षा मंत्रालय के अधीन कर उच्च अध्ययन संस्थान के रूप में विकसित करने का निश्चय लिया। यत्र-तत्र दीवारों पर स्वतंत्रता-पूर्व की हलचलों और तत्कालीन हालातों की लगी तस्वीरें इस इमारत की ऐतिहासिक महत्ता को सिद्ध करती हैं। वैसे भी शिमला-समझौतों की गोलमेज कांफ्रेस पर लिया गया पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान का फैसला कौन भारतवासी भूल सकता है जब आजादी के बाद मुल्क अपनी फटेहाल स्थिति पर जार-जार रो रहा था। मेरे कुछ स्कॉलर साथी उचित सरकारी माध्यम से चयनित होकर यहाँ शोध/अनुसंधान/प्रोजेक्ट्स लिखने आये थे। पहली ही फुरसत में बाकी सभी मित्र इस इमारत के भीतरी और बाहरी हिस्सों को देख आये थे। उन सबके तमाम इसरार के बावजदू मैं अभी तक इतिहास के इन गलियारों में नहीं जा सकी थी। कौन कहता है अतीत की स्मृतियाँ सदैव सुखद होती हैं। जख्मों पर जब पपड़ियाँ चढ़ जाएं, उन्हें कुरेदना फिर दोगुने दर्द को पाना ही तो है। पर्याप्त समझदार थी मैं, लेकिन आज बाहर और भीतर के अंधेरों से जाने कैसी फ्लैश लाइटें जल-बुझ रही थीं कि बिना ज्यादा कुछ सोचे टूरिस्टों और गाइड के साथ बाहर घूमने निकल आयी। पर इमारत हमारे महत्त्वपूर्ण राजनेताओं और अंग्रेज वायसरायों और उनके परिवार के सदस्यों की श्वेत-श्याम तस्वीरों से अटी पड़ी थीं। गांधी जी, नेहरू, सीमान्त गांधी, कस्तूरबा, प्रभावती के साथ अंग्रेज बहादुरों की डाइनिंग, सुबह-शाम की सैर, आपसी बातचीत, हाथ से खींचने वाले रिक्से, सभाओं की भीड़ और भाषण देते नेतागण, पटेल, लाजपत राय के साथ जिन्ना की भी कई भावभंगिमाओं की फोटो लगी हुई थीं। नीचे कई सीढ़ियाँ पार करने पर तहखानों में सीलन भरे मोटे सीखचे वाले काले अंधेरे जेल थे। आजादी के दीवानों को यहां कैद रखा जाता था। कहते हैं, यहां रातों को अभी भी सिसकियों की आवाज गूंजा करती हैं। थ्रिल की खोज में थोडा़ और नीचे झांका तो एक कोने में अलग से रखी एडविना की कई तस्वीरों को देख सहसा रूक गई। आधी फटी तस्वीरें। गाइड ने बताया कि लोकापवाद न हो इसलिए नेहरू के साथ एडविना की इन तस्वीरों को किसी तरह अलग कर दिया गया है। अचानक मेरा मन बेबे के कांपते हाथों में पसीज कर गोला बन चुके उस अधफटे तस्वीर पर जा टिका जिसका आधा टुकड़ा बड़ी शान से बेबे के कमरे की दीवारों पर शोभायमान था। बेबे का वह परला कमरा भी अपने आपमें मानो एक तहखाना था जहां पीले मद्धिम बल्ब का प्रकाश घुटी सांसों को दरवाजे की दरारों से बाहर फेंक दिया करता। कमरा अधिक बड़ा न था और न ही उसमें अधिक सामान था। लकड़ी का एक थोड़ा बड़ा झूला जिसके पायों से पॉलिष उतर आयी थी लेकिन लटकने वाले सतरंगी बॉल की थिरकन में हम सब बच्चों की तीन-चार वर्ष की आयु तक सतरंगी सुकूनी नींद उसमें घुली थी। उस खाली झूले में अब नारंगी गोटेदार किनारी वाले साटन के कपड़े में गुरूग्रंथ साहब शोभा बढ़ाते। साथ ही छोट-े बड़े गुटके सुखमनी साहब, जपुजी साहेब जी का भी अब वह आसन था। किनारे बेबे की मंझी थी जिस पर साफ सुफेद चद्दर बिछी होती और ठीक उसके सामने लगी थी शीशे के फ्रेम में कैद बिहारीलाल जी की वह फोटो, जो शुरू से ही मुझे जाने क्यों लगती कि साथ किसी और की परछांई भी है, जिसे अब वहां से काटकर अलग कर दिया गया है। इन सबके अलावा सबसे रोमांचक वस्तु जो उस कमरे की थी वह थी, मंझी के किनारे दीवार में जड़ी नीले दरवाजों वाली लकड़ी की वह अलमारी जिसमें मेरे बचपन के जाने कितने खौफ़, रहस्य, अबूझ कुतूहल और रोमांच एकत्रित थे। कभी-कभी आधी रात उस कमरे से बड़बड़ाने की आवाजें आतीं, और एक कातर दर्द भरी आवाज मुझे बचैन कर देती। मैं छटपटाकर बिस्तर पर उठकर बैठ जाती। माँ कई बार मेरी बांह थाम सिर पर हौली थपकियां दे पुनः सुला देने का उपक्रम करतीं। सांस रोके मैं इतंजार करती और फिर माँ को गच्चा देते हुए धीमे से उठकर पीली रोशनी वाले दरारों में झांकती। चूंकि मंझी (खाट) बीच में आ जाती फिर भी जितना जो दिखता उतना यह होता कि एक तरफ सिकुड़ी सिमटी बेबे बैठी हैं। सामने नीले दरवाजों वाली अलमारी खुली हुई है और एक पुराने प्लास्टिक की टोकरी से निकली पोटली सामने खुली रखी है। जाने क्या अटरम-सटरम निकालती रखती बेबे गले में हंसुली-सा हार डाले हाथों में कागज के कुछ टुकड़ों को दबाये अंखियाँ मीचे कुछ बड़बड़ा रही होतीं। हालांकि शब्द मेरे कानों में कई बार न पहुचंते लेिकन धुन अब मैं पहचानने लगी थी –

‘असां हुण टुर जाणा वे ….. दिन रह गये थोड़े …..।’

मैं दम साधे खड़ी रहना चाहती लेकिन हल्की भी खड़कार हो जाये तो उनकी आत्मा उनकी बड़ी आखों में अटक जाये, बड़ी आंखें और बड़ी होकर दरवाजे पर – कौ ऽ ऽ न, की टेर लगाती। यह परायी-सी पुकार पर मारे डर के मैं भाग आती और जा चिपकती माँ से। माँ से भला क्या छिपा था? वापस अपने से चिपकाती कहती – ‘‘पाकिस्तान से लेकर आयी हैं वह अपनी यह पोटली। यही बचा रह गया बस। हम अपने घरों की दीवारों में सोने-चांदी, रूपये, पैसे दबा आये थे कि जब वापस लौटेंगे इन्हें निकाल लेंगे दीवारों से।’’ ठंडी सांस लेती माँ ने कभी झोंक में यह भी बताया था कि परायों ने तो खूब लूटा ही ऐसे दंगों में अपनो ं ने भी अपनी वीभत्सता को असली जामा पहनाया। किसके मन में कामना और प्रतिषोध के कैसे बलवे बलते रहते हैं किसे पता? खूब खुंदक निकाली लोगों ने। तेरे नाना को किसी ने रिफ़्यूजी कैम्प में रातों-रात तेज हथियार की मूठ मारकर लहुलूहान कर दिया था। गुरू महाराज नाम लेने से बचावे लेकिन मेरे पिता को छीनने वाला नरकों में जायेगा। वैसे ही मूठ से मारा जायेंगे, मेरे बाप का हत्यारा।’’ माँ के आँसू और दिल के फफोलों से पारू कमरा भारी हो जाता और मैं दबकर मर न जाऊं कि उनकी छाती में मुँह दबा कर चुपचाप सो जाती। मेरा जन्म तो आजाद भारत में हुआ था लेकिन वतन की बेदखली और खूनी मंजर को झेलकर आये माँ, नानी, दादी के आंगन में, गलियों में, उसी वतन की खुशबू खरबूजे के बीजों की तरह यत्र-तत्र बिखरी हुई थी। ऊपर से फांक-फांक लेकिन अंदर से वही जुड़ाव। हम बच्चों के लिये राजा-रानी की कहानियाँ, भूत-प्रेत, प्रेम विवाह के किस्से कहानियाँ नहीं होते थे बल्कि पीछे छूट गई जिंदगियों के जीते-जागते-धड़कते जीवन के स्पंदित किस्से थे। सुरसती ब्राह्मणी की बड़ी बेटी बबली दीदी ने ही यह किस्सा सुनाया था – बड़ी सुंदर थी तेरी नानी-लक्खो देवी। जिस गली को पार कर गुरूद्वारे का स्कूल पड़ता उसी के मुहाने पर ठीक ऐसे ही दर्जी की दुकान थी-बिहारीलाल, तेरे नाना की। टोपण उनका शार्गिद था और उतना ही गुणी दोस्त भी। लाहौर की सारी हसीन स्त्रियाँ खोज-खोज कर टोपण से कुरता-जम्पर सिलवाने दूर-दूर से आतीं। बिहारीलाल काउंटर संभालने में सिद्धहस्त थे। टोपण यूं तो दुनिया भर की स्त्रियों को क्षण में नाप लेता लेकिन अपनी दुकान के सामने से गुजरती लक्खो की नाप जो बड़े गुरूद्वारे में गुरूमुखी सीखने सखियों संग इठलाती, मचलती, उसकी हर नाप को ठेंगा दिखाती, राजे सामने से गुजर जाती – को देखते ही कितना बेबस हो जाता कि मानो उसके अंग सुन्न पड़ जाते। न जाने कितनी देर वह बेकाम, बेजार यूं ही पड़ा रहता। बिहारीलाल बहुत कुढ़ते इस बात पर कि जिस लक्खो पर उनकी नजर है उनके इस रसिक शार्गिद को भी वही बटेर चाहिए। दोनों परम मित्र ने फिर बातो-ं बातों में धारदार लोहे की कैंची की पीतल वाली चमचमाती मूठ पकड़ कर कसम खाई कि देखें कौन उनमें से लक्खो को ब्याह कर लाता है। उत्तेजना की ताब में बिहारीलाल ने हाल में खिंचवायी उस तस्वीर के भी दो टुकड़े कर डाले जिसमें ये दोनों परम मैत्री भाव से एक-दूसरे के कंधे पर हाथ रखे मुस्कुरा रहे थे। लाइन खिंच गई थी उनके बीच और इधर एक लाइन खिंची थी मुल्क के बीचोंबीच।

रूपये-पैसे, गहने-गुड़िया मिट्टी की दीवारों के अंदर दबाये लोग अपने पिंड-वतन, खेते-खलिहान, घर-गलियाँ छोड़कर जा रहे थे। आधी रात को घोषणा हुई थी भारत की आजादी की। वह भयावह अंधियारा कभी वापस नहीं गया। लकीर खींच दी गयी थी बीचोंबीच। भय तो बहुत पहलेसे झिझोंड़ रहा था लेकिन सब कुछ ठीक हो जाने का आश्वासन फिर अनिश्चित कर देता था। जोखिम बढ़ते जा रहे थे। कोई उपाय न था अब। शहर के शहर वीरान हो चुके थे। बिहारीलाल ने हिम्मत की और किसी को कानो-ं कान बगैर खबर किये दुकान का सारा माल-पता अपने साफे में छुपाये निकल पड़े। साथ था लक्खो का परिवार। निरीह, नन्हीं बारह-तेरह बरस की लक्खो, उसका छोटा भाई और उन्हें पालने वाले ताऊ और ताई। एक शहर से दूसरे शहर। कैम्पों की नारकीय दुनिया। बीमारियों से, झमेलों से और आत्मा के रूदन से एक-एक कर सब बिछुड़ते गये। अंतिम पड़ाव बना अमृतसर। सिरहाने के खोल के अंदर रूपये, पैसे, गहने छिपाये उस पर सिर टिका कर वे सोते। सिरहाने के नीचे होते वही पुश्तैनी धारदार वाली पीतल के लंबी चमकदार मूठ वाली कैंची। सरकार की तरफ से बसेरों का प्रबंध हो रहा था। बिहारीलाल भी गये थे सरकारी कोतवाल दस्तखत कर आये थे। न जाने किन शरीकों को देख/मिल आये कि जबसे वे आये, जी ठीक न था। मुँह लपेटे पड़े रहे। लक्खो के आगह्र से किसी तरह दो कौर मुँह में डाला कि चल पड़ना है सुबह नये सफर पर जब तक अमृतसर की जमीन तक न पहुँचे …..। और उसी रात किसी तेज हथियार के मूठ से उस काले तंबू में वार हुआ था बिहारीलाल के सीने पर … गर्दन पर … खच् खच् …। हंगामा मच गया। कहते हैं, न हथियार बरामद हुआ न हत्यारा। मेरी माँ तो अपनी माँ के पेट में ही थीं लेकिन फिर न जाने कैसे वे कहती थीं कि ‘गुरू महाराज नाम लेने से बचावे लेकिन मेरे पिता को मारने वाला ….. वैसे ही मूठ से मारा जायेगा…।’ यह तो तब जब कालोनियां बस गयीं, व्यापार शुरू हुये, घर-घाट बनाकर लोग कुछ स्थिर हुए तब फुसफुसाहट फैली कि खूब धनी कारोबारी होते जा रहे टोपण मास्साब उसी पुश्तैनी कैंची से फर्र-फर्र कर नयी काट के डिजायनर सूटों को कतरते रहते हैं। लोगों ने खूब देखा। सारा किस्सा जानते समझते हुए भी किसी ने आवाज न उठाई। दंग-े फसाद के बाद मुश्किल से सुर्खरू हुए बेबस लोग। लेकिन बेबे , बेबे उसका नाम सुनते ही गालियां देतीं -‘‘कीड़े पडें, धोखा दित्ता ….. मेरी जिनड़ी नू अग्ग लगा दित्ती …’’ सुरसती कभी लाड़ में तो कभी व्यंग्य में ताने कसती-ं‘‘लक्खो रानी तेरे पीछे ही तो सारे कांड हुए हैं। अब क्यूं नहीं जाकर बैठ जाती बेयू (द्वारे)। तेरे लिए ही तो ब्याह भी नहीं रचाया उसने …।’’ बेबे अपनी आवाज और ऊंची कर लेती। एक पतिव्रता स्त्री और कर भी क्या सकती। बिहारीलाल की विधवा होने की अलग शान थी। जिस कुनबे ने इस विधवा निहत्थी को संतान, नाम और इज्जत बख़्शी थी वह खाविंद के नाम की ही तो थी। वह उसे कैसे खो जाने दे? भग्गो मासी, जो रिश्ते में ननद भी थी, जो सब जानती भी थी उनके सामने सरापा निकाल, निकाल गालियां देती –

‘‘कल्ल दा मरदा अज्ज मर वंजे।

पापी कित्थों दा … मेरी कैंची वापस करे कमीना ….. मेरे खसम दी कैंची ….. साडी पुश्तैनी निशानी।’’ मैंने भी बचपन में वह कैंची देखी थी। मेरी आंखों के सामने गोल मेज पर रखी वह शानदार, लंबी, सुनहरे मूठ वाली धारदार कैंची घूम गई जिस पर लगा खून सूखकर कत्थई न हुआ था अभी। मैंने देखा, मेरी उंगलियों पर जमा खून भी अभी लाल था। अपनी किताब, कापियां, फाइल समेट कर मैं वापस अपने कमरे की ओर मुड़ी। लंच का वक्त था, लेकिन मुझे जरा भी भूख नहीं। दिमाग में कैसी तो उधेड़बुन कि चट्टानों को काटकर जो सुगम रास्ता बनाया गया है, उस पर न चलते हुए टेढ़े-मेढे पत्थरों पर पैर रखती, डगमगाती आगे बढ़ती गई। निचली पगडंडियों से शायद किसी हिमाचली वधू की विदाई हो रही है। मार्मिक गीत के स्वर शहनाई के साथ घुलकर ऐसी वेदना पैदा कर रहे थे कि मैं वहीं पत्थरों पर बैठकर फूट-फटू कर रो पड़ी –

‘‘शिमले नहीं जाना … कसौली नहीं जाना चम्बे जाना जरूर है नी माये ….. चम्बे जाना जरूर है…।’’

पता नहीं, इसका क्या अटका रह गया होगा अपने बचपन के चम्बे शहर में ….. खेलने वाली गुड़िया? किसी पड़े तले कोई टूटा हुआ दाँत, माँ के हाथ से गिरा कौर, अंगने में गाड़े कंचों और गले की टूटी माला के मोती, परली खिड़की के कोने में नन्हा बटुआ या दबी हुई कब्रों से आती बाप-दादाओं की आत्मीय महक या गली के मोड़ पर अटकी हुई अजीजे दा आंखें….. कौन है जिसके कलेज में अपनों से मिलने की बेताबी नहीं? सब कुछ छूटा जाता है … टूटी हुई सुराही, अंगने में बिछी चटाई …

‘असां हुण टुर जाना वे….. दिन रह गये थोड़े …..।’

उस दिन हमारी गली में भी रौनकों वाली रात उतरी थी। टापेण मास्साब के भाई के इकलौते लड़के की बारात चढ़नी थी। पूरी गली रंग-बिरंगे कनातों से ऐसे घेर दी गयी थी मानो एक परिवार आपस में रल-मिल गये हों। एक ओट मिल गयी हो। चारों आरे शोर-शराबे। रौनकें। कहीं चुन्नियों में गोटे लग रहे हैं तो कहीं गुलाबी पगड़ियां रंगी जा रही हैं। हलवाई की भरी कड़ाही से थाल भर-भर भाप उड़ाते शकरपारे और गर्मागरम मठरियों की सुगंध रास्ते-पैरों को गमका रहे हैं। बारात को अगली गली ही जाना है लेकिन तैयारी ऐसी मानो सीधे लाहौर की कुड़ी लैके आनी है। हम भाई- बहन रह-रह कर छतों पे चढ़ते और नीचे झांकते। हंसी की आवाजें और चुटीली बातों का रस पूरे वातावरण में घुला हुआ था। जैसा कि पिंड का चलन था उस हिसाब से एक उम्मीद थी कि कोई तो आयेगा, खुशामद करके ले जायेगा या जाने बना-बनाया खाना भिजवा दिया जाये। पंगतों में साथ बैठकर खाने का लुत्फ और गाठके बजाकर भांगडे पाने का सुख हालांकि बहुत अलग है। पता नहीं दुश्मनी क्या है इनकी आपस में? ब्याह का घर है लेकिन बेबे न जायेगी न हमें जाने देगी। सुरसती ब्राह्मणी की तो आज रूत ही निराली है। अपने घुंघराले बालों को काले तैलीय चेहरे से बार-बार पीछे झटकते, वह आज खूब व्यस्त है। माल-पत्ते, तोहफो, शगनु की नकदी का यह सुनहरा दिन। हालांकि गुलाबी डल्ला, चेक की भरबांह कमीज और गोटेदार गुलाबी चुन्नियों से अपने हाथी जैसे हिलते-डुलते स्तनों को संभालती कई बार बेबे को मनाने आयी भी है –

‘‘शगन दे आ। वह तो बीमार पड़ा है। बिस्तर से उठ नहीं सकता। जाने कौन कब तक जी पाता है। फिर ऊपर से जिस पर पड़े तेरी गालियों की मार …’’ कोई और दिन होता तो बेबे शेरनी की तरह दहाड़ पड़ती, लेकिन उस दिन मोहल्ले में आवाजाही थी। आखिर थीं तो ससुराल की गलियां ही न? फिर भी बख़्शा नहीं, कह सुनाया-‘‘हां, हां! मेरे बोलने से ही तो वह मरने के कगार पर है? जिन्ने जीया कम्म उवें जियां धरम! मेरा मुंह न खुलवा। मेरे खसम दी कैंची चुराई। क्यों नहीं वापस करता? जब तक वापस नहीं करता, मौत भी न आयेगी उसे…..’’ हाय हाय! अज्ज शगनां दा मिट्ठा दिन और ऐसी कड़वी बातें? भग्गो मासी और सुरसती ब्राह्मणी तौबा तौबा करतीं, कानों को हाथ लगाती वहां से उठ आयीं। कानों को हाथ लगाने की बात से याद आया, अरे मेरे बड़-े बड़े झुमके भारी लग रहे थे। अतीत और वर्तमान की इस आवाजाही में उंगलियों के जख़्म को भूल सी गयी थी मैं। लेकिन जब झुमकों को उतारना चाहा तो उनमें फिर टीस उठी। बादल गरज रहे थे। बारिश की फुहारों से हमारे हॉस्टल का बरामदा भीग रहा था। मैंने अपना सिर बरामदों की सींखचों से टिका दिया। पानी की नन्हीं बूंदे माथे पर पड़ीं तो जाने सिर हल्का हुआ और अतीत फिर चलचित्र की तरह सामने आ खड़ा हुआ। साफ दिखा, सुंदरी मासी खुद आयी हैं। हाथ में पीतल की परात, क्रोषिये के थालपोशों से ढके ताजे नमकीन, बूंदी के लड्डुओं और तोषों की महक से सारा अंगना गमगमा गया। खूब मिन्नतें की उन्होनें बेबे की। यह पुराने वक्त की रिवायत थी या उन्हीं वक्तों का तकाजा था कि किसी परिवार की खुशी या गमी सारे मुहल्ले की खुशी या गमी का सबब बन जाया करता था। खुशियों में एक के भी न शरीक होने का अर्थ आगामी खुशहाल जीवन में विध्न, असंतोष। ऐसे में सब अपनी अहमियत भी खूब दिखाते और फिर रल-मिलकर सबकी खुशियों के लिये दुआयें भी करते। मिन्नतें भी-‘‘लक्खो बहन, हमारा तो इकलौता कुलदीप। असी ढाई गंजियां दा परिवार, पिंड छोड़ आये, वतन छोड़ आये….. मालूम नहीं अब कब तक किसका साथ। जो तू न आयी तो घोड़ी न चढेगा कुलदीप, कहे देती हूं। आना पड़ेगा तुझे, पल भर को सही। तुझे मेरी सौंह …..।’’

जिद्द ठानकर बैठ गईं वे। संग लिवा ही ले जायेंगी दोनों को। बूढ़ियों ने आँखों-ही-आँखों में अगली पिछली जिनगानी का जाने क्या गुणा भाग लगाया और उठ खड़ी हुई। समझदारी इसी में। बचे हुए जीवन का मान करती, बीते समय को परे सरकाती, उनकी तैयारी शुरू हुईं। दूधिया सफेद मलमल के फुलकारी कढ़े सलवार कुर्ते निकाले गये। मकैश के चमकीले सितारों से सजी रूपहली चुन्नियाँ। कानों में कुण्डलों की चमकारें और नाक की लौंग लश-लश अलग लशकारें मारें। छत से तमाशा देखते हम बच्चे अब खुशी से हड़कम्प मचाते नीचे दौड़े कि बस सीढ़ियों पर ठिठक गये। देखा, निकलने को तैयार बेबे घड़ी भर ठहरी है और अपनी रूपहली सफेद चुन्नी उतार मोढ़ों पर पड़ी शगनाँ वाली, सुनहरे गोटों काम जिस पर गुलाबी चुन्नी अपने गले में बड़ी शाइस्तगी से सजा ली है। सुंदरी मासी का मुँह खुला रह गया। क्षण भर को तो भग्गो मासी की आँखे भी चुंधियायीं फिर उस बड़े दिल वाली फर्राख सहेली ने आगे बढ़कर सिर पर गुलाबी चुन्नी का छोटा पल्लू भी निकाल दिया। मोरनियों की चाल से दोनों स्त्रियाँ फिर ऐसे बढ़ीं मानो केवल बीते समय को ही न सरकाती हों, आने वाली पीढ़ीके लिए भी रास्ता बनाती हों। पहली बार लांघा गया होगा, टोपण मास्साव का आँगन। हम बच्चे सबसे ज्यादा खुश। मोहल्ले में भी खुशी की नयी तरंग। नयी खुशियाँ। सभी वाह-वाह कर उठे। नयी बहू लाजवन्ती, भागाँ वाली है, जिसके पैर पड़ने वाले हैं गली में, रूसियो यूँ आन मिलाया जिसके नाम ने। हो गया मेल। वैसे भी यह किसी छूट गये वतन के बीच की लकीर थोड़े ही न थी, जिसे वापस लाया नहीं जा सकता था।

सफेद बालों, सुर्ख गालों वाला टोपण मास्साब अपने कमरे की मंझी पर काला पड़ा था। खुशरंग हक्कलें (आवाजें) जो सुनी तो आखें खोली। सामने झिलमिल-झिलमिल पुराने सुहाने चेहरे। चादं भी जिनके सामने पुराना लगे। तू नूर दा दरिया, मैं प्यास पुरानी। आंखों में भर लूं या कलेजे में। बीती बातें दुहरा लूं या हिज्र के किस्से कह सुनाऊं… क्या जो नसीब हुआ तेरा और तेरे रहते जो हो जाये मौत मुझ पर मेहरबां …….’’ आवाज नहीं थी। थी केवल थरथराहट। एक छटपटाहट पूरे बदन में। आखिर एक जुंबिश देते हुए पूरा जोर लगाते उसने शायद करवट लेनी चाही ….. आह! मानो कोई चीज चुभी हो बेतरह। पीली आखें ताब न ला सकीं। धीमे से बंद हाती गईं होठों की बड़बड़ाहट सुन ली गयी –

‘‘दुःख आवे सुख आवे हंस के गुजारिये हर वेले दाते दा शुकर मनाइये …..’’

और दो मिनट के बाद मानो भूचाल आ गया उस कमरे में। मास्साब की मंझी के नीचे खून का बहता दरिया। अब कैंची सिरहाने रखकर कौन सोता है भला? मूठ लगी भी थी तो सीधे कलेजे में। गाढ़ी खून की धार जब तक इन स्त्रियों के पैरों तले पहुंचती, हल्ला मच गया – ‘खून, खून ….. दौड़ो, दौड़ो ….।’

वही बरामदा था। तीन सफेद मोढ़े और गोल मेज। उसी पर रखी थी खून से लथपथ चमकती पीतल की मूठ वाली लंबी, धारदार कैंची…..जिस पर सुरसती ब्राह्मणी के गुस्से से भरी उंगलियों के निशान थे। बिना कुछ बोले उसने दरवाजा ठेला था और धड़ाक् से कैंची पटक कर जलती निगाहों से बेबे को घूरा था। वह मातम की रात थी। खाने-पीने को कौन कहे, सब अपने घरों में बदं हो गये थे। गली को ढंक कर परिवार बना देने वाला तंबू तेज हवा में सांय-सांय करता कई जगहों में उखड़ चुका था। बेबे का कमरा बदं था। बिजली का बल्ब भी मानो किसी शोक में डूबा था। दरारों से कोई रोशनी भी नहीं छिटक रही थी। गली के कोने में बिजली के खंभे पर मद्धिम रोशनी का बल्ब तंबू के कोनेके अंतरों से थोड़ी रोशनी दे रहा था। चारों तरफ सुन्न-सन्नाटा। माँ के बदन से चिपक कर सो रही मेरी नींद आधी रात में किसी के रोने की आवाज से टूट गयी। मानो कोई हिचकियां लेकर रो भी रहा हो और गा भी रहा हो –

‘असां हुण टुर जाणा वे … दिन रह गये थोडे़ …..।’

मैं चिहुकं उठी। दरारों में हल्की रोशनी दिखी। पदचापों की आहट हुर्इ ही थी कि बेबे ने हक्कल (आवाज) मारी – अंदर आजा मिट्ठा। सामने नीले दरवाजे वाली अलमारी खुली हुई थी। मैंने देखा हांफती, धड़कती उस बूढ़ी छाती का दुपट्टा बार-बार गिरता था। कुरते के बटन आपस में उलझे पड़े थे। बौरा रही थी मानो वह, जो देश के टुकड़े न हुये होते तो उससे मेरा ब्याह हुआ होता।’’

-‘‘किससे बेबे?’’

‘‘टोपण से।’’

धुकधुकी से मेरा कलेजा काँप उठा। बेबे अपनी रौ में, हिस्टीरिया चढ़ा हो मानो -‘‘देश के टुकड़े होते ही सब भागे। परायों ने ही नहीं अपनों ने भी लूटा। रातो-ंरात मेरी बांह फड़ घसीट लाया साथ। मालपत्ते की पोटली, सफेद सिर साफे। लेकिन काले करमों दे हिसाब एत्थे ही हो जांदे ने। बस मैं रह गई बेइंसाफी।’’ बेबे का बौराना बढ़ रहा था। मैंने उनके पोपले गालों को प्यार से छूआ, तप रहे थे बुरी तरह। उन्होंने सहसा अपनी बंद मुट्ठी मेरे सामने बढ़ाई और फफक पड़ी- ‘कोई निशानी भी नहीं रहने दी उसने। बीचोंबीच फाड़ गया मुझे …..।’ मैंने कोशिश करके उस भिंचे कागज के टुकड़े को खोलने की कोशिश की। किसी नवयुवक की फटी-पुरानी एक तस्वीर, जिसे देखकर लगता था इसके साथ कोई खड़ा था जिसे बीचोंबीच काटकर अलग कर लिया गया है। लाल स्याही से घेरी गई श्वेत-श्याम तस्वीर। उस समय बाल काले थे लेकिन सुर्ख गाल और वही भिंचे होंठ। पुरानी छटपटाहट से छटपटाती मैंने अपनी जख़्म वाली उंगली को सींखचों से बाहर बारिश के सामने कर दिया। बेबे पीली पड़ती जा रही थी और लाल स्याही पर पड़ते उसके आंसू धरती को चीर रहे थे – दो टुकड़ों में। लाल रंग देखते ही बेबे भय से कांप उठी – ‘खून, खून ….. दौड़ो, दौड़ो …।’ और बेबे को अरसे पहले उसी रात खो चुकी मैं सींखचों से बाहर उंगलियों से गिरते खून को देख चीख रही थी –

‘खून, खून … दौड़ो, दौड़ो …..।’

***

रूपा सिंह

जन्म: 16 मई, दरभंगा, बिहार।

शिक्षा: एम. फिल., पीएच.डी., जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली। डी. लिट्., आगरा विश्वविद्यालय, आगरा। पोस्ट डॉक्टरेट, कला संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय।

एसोसिएट—IIAS, उच्च अध्ययन संस्थान, राष्ट्रपति निवास, शिमला।

छह आलोचनात्मक पुस्तकें प्रकाशित।

कविताओं और कहानियों का कई भाषाओं में अनुवाद।

यू.जी.सी. की कई महत्तर परियोजनाओं में पुरस्कार।

लेखन के लिए राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित।

स्थायी पता: डी-10, बाली नगर, राजौरी गार्डन, दिल्ली-110015

वर्तमान पता: 501, टावर-1, अपना घर शालीमार, अलवर-301001

ईमेल: rupasinghanhadpreet@gmail.com

मो.: 8178820925